私の暮す村をかすめるように芭蕉・曽良は元禄二年(1689年)6月、歌枕の旅を続けていきました。”奥の細道”1冊を持って芭蕉の跡をたどってみます。芭蕉が立ち止まった地で、同じように私も歩みを止めて目にした自然と物との心の交流を試みてみます。既に計7部からなる那須の細道と関の細道を掲載しました。東京・深川編6部を加えると合計13部になっています。続いて会津根の細道を掲載します。会津根(磐梯山)を左に見ながら白河の関から須賀川へと向かいます。①かげ沼②相良等窮③十念寺に続いて④石河の滝(乙字ケ滝)を掲載しました。相良等窮差し回しの馬にのって須賀川を出立、石河の滝を経て郡山に向かいます。奥の細道は全17部になります。![]() 2008.3.2

2008.3.2

![]()

![]()

![]()

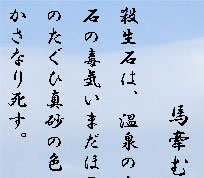

野をよこに 馬ひきむけよ ほととぎす 多分、山つつぢの花は湯本温泉まで切れることなく芭蕉一行の目を楽しませてくれたと想像します。戦後広大な那須野原の各地には多くの開拓者が入り開墾を行っており、芭蕉が通った頃とはかなり違ってしまっていると思います。それでも4号線に近いあたりには右上の写真のように、松並木が残っています。20~30年前には松並木の厚みが今とは違って向こうを見通すことなど出来ませんでした。今ではあっちこっちで、美しい松の木が切り倒されて跡には無国籍の建築物が立ち並んでいます。那須山から高原を見渡すと湯本温泉の少なくても上あたりまでは(植林の影響を排除しても、もっと上の大丸温泉までと言ってもよいでしょう)木が多く見えます。自然の状態では樹林帯となります。八幡温泉の古い時代のつつじの原生林などを考えると篠の原が在ったとしても森と混在していたのではないかと思っています。 |

|

||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

| 句碑は荒涼たる岩石の原の中に立っています。硫黄の為か、文字が変色していました。右の句碑が芭蕉のものです。この他にも幾つかの句碑があるようです。 | 温泉(ゆぜん)神社に向かう坂道から殺生石を見ました。山の斜面の大きな石が殺生石だと思います。殺生石の名前はこの谷の名前かと思っていました、特定の石の名だと知りませんでした。 | 橋から先はこのような綺麗な木道が続き、およそ20~30分もあれば一回りできます。団体が来てもすれ違えるようにかなり広めです。 |

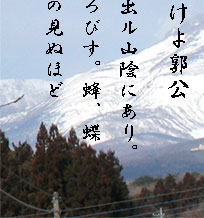

奥の細道で芭蕉は”蜂・蝶が真砂の色見ぬほど死す”と書いていますが、この辺りの硫黄噴出場所から考えて、私には少し大げさな感じがするのです。第一に昆虫類は危険な場所を本能的に避けるのでそれほど多く飛んでいません。風で吹かれたものが事故死することはあるでしょうが。第二に硫黄噴出場所には白い粘着質の物質が堆積しているので黒っぽい屍骸が目だったのだと思います。現に”飛ぶものは雲ばかりなり石の上・麻父”と詠んだ句碑があるようです。第三に高地になるほどに昆虫の種類や量が少なくなることです。 |

||

|

元禄二年四月(1589年)芭蕉は奥の細道をたどる途中殺生石見物を思い立ち、まず温泉(ゆぜん)神社に参拝した。 その時同行の門人曽良の日記には温泉大明神の相殿に八幡宮を移し奉る両神一方に拝させるたまふを、翁 湯をむすぶ誓いも同じ岩清水 |

|

|

|

往時はもっと強い硫黄の臭いがあたりに漂っていたと思います。悪霊の棲む殺生石とそれを静める神社(たとえその目的でないとしても、霊的な空間は創建時には大きな権威付けにはなったでしょう)の取り合わせは恐山を思わせます。芭蕉と曽良の二人、良くここまで登ってきたものだと思います。那須の裾野は長く続くだらだらとした退屈な登り道です。そして一夜の宿を取る温泉街にはただならむ硫黄の臭いが充満していたと思います。余りにも異形の地に来た気がしたのではないでしょうか。見上げる那須山は日本人に馴染んだ緑の山ではありません。岩石が累々として、所々から硫黄の煙を噴出しています。それは荒々しく息づく自然です、これからの道のりに不安を抱くに十分な景色だった気がしています。 |

||

|

那須余一が温泉神社に1186年奉納したと伝えられている、古い形式の鳥居。 那須余一が温泉神社に1186年奉納したと伝えられている、古い形式の鳥居。 |

その鳥居は参道の石段の中程にあります。絵は環境省の温泉神社の看板から抜粋しました。 |

| 句碑を見て更に石段を下る。本殿から2番目にある古い形態の石の鳥居は那須与一が寄進したと言われているそうです。そこを下って社務所に出る。“湯本五左衛門宅跡”の看板のありかを尋ねると、本殿の左と教えてくれる。再度石段を登り本殿の左を捜すがそれらしい看板が見つからない、どうも句碑と間違えて教えてくれたようだ。 | ||

今は冬枯れの季節です。芭蕉の訪れた6月は木々の新芽が出そろって、穏やかな緑の森を目にしたのではないでしょうか。 今は冬枯れの季節です。芭蕉の訪れた6月は木々の新芽が出そろって、穏やかな緑の森を目にしたのではないでしょうか。

|

望んできた殺生石の荒々しい景色に、謡曲”殺生石”と黒羽で見たばかりの”玉藻の前”の古墳とが交わって芭蕉の心が自然との交流を体験したのではないでしょうか。勿論大きな感動を伴った心の通い合いであったでしょう。芭蕉のこの地に立って、私も自然との交感と |

大きな木を見ると確かに生きる力を分けて貰った気になります。800年も生きたとすると、この五葉松は当然芭蕉と曽良の姿を見下ろした事でしょう。そして旅の二人も見上げた木だと思うと今の私には唯の木には見えません。 大きな木を見ると確かに生きる力を分けて貰った気になります。800年も生きたとすると、この五葉松は当然芭蕉と曽良の姿を見下ろした事でしょう。そして旅の二人も見上げた木だと思うと今の私には唯の木には見えません。 |

||||

|

||||||

|

||||||

1300年前に開湯されたお湯とパンフレットに書かれています。かなり昔、一度だけ入浴した事がありますが、強烈な硫黄の臭いが印

1300年前に開湯されたお湯とパンフレットに書かれています。かなり昔、一度だけ入浴した事がありますが、強烈な硫黄の臭いが印 象に残っています。殺生石の沢の下流になります。湯本温泉街から上ってきた場合は殺生石の沢に掛かる橋を渡って直ぐ右折します。叉は、温泉(ゆぜん)神社前のバス乗り場のかなり広い駐車場に車を置いて歩いても直ぐその下です。道がお分かりなら、湯本温泉街の始まる右カーブの上り坂・左に郵便局が見えた先で右に旧道に入ります。

象に残っています。殺生石の沢の下流になります。湯本温泉街から上ってきた場合は殺生石の沢に掛かる橋を渡って直ぐ右折します。叉は、温泉(ゆぜん)神社前のバス乗り場のかなり広い駐車場に車を置いて歩いても直ぐその下です。道がお分かりなら、湯本温泉街の始まる右カーブの上り坂・左に郵便局が見えた先で右に旧道に入ります。

木製の昔ながらの浴槽は湯温によって42、44、48度と分かれています。大変温まる温泉です。この強烈な硫黄臭と白濁した湯はいかにも体に効きそうです。午前中のせいか、鹿の湯に慣れた人が多いようで、のんびりとペット・ボトルの水などを持ち込んで出たり入ったりしています。私は先を急ぐので早々に出て殺生石に向かいました。それでも、殺生石から温泉神社を回る間汗が出てとまりませんでした。住所:栃木県那須郡那須町大字湯本・元湯鹿の湯 電話 0287-76-3098入浴料¥4000。 ←左の写真は殺生石方面から見た鹿の湯です。

木製の昔ながらの浴槽は湯温によって42、44、48度と分かれています。大変温まる温泉です。この強烈な硫黄臭と白濁した湯はいかにも体に効きそうです。午前中のせいか、鹿の湯に慣れた人が多いようで、のんびりとペット・ボトルの水などを持ち込んで出たり入ったりしています。私は先を急ぐので早々に出て殺生石に向かいました。それでも、殺生石から温泉神社を回る間汗が出てとまりませんでした。住所:栃木県那須郡那須町大字湯本・元湯鹿の湯 電話 0287-76-3098入浴料¥4000。 ←左の写真は殺生石方面から見た鹿の湯です。

明治38年当時の湯本温泉を描いたものだそうです。環境省・栃木県の案内看板より。現在の道路より下の道が使われいる様子が分かります。

明治38年当時の湯本温泉を描いたものだそうです。環境省・栃木県の案内看板より。現在の道路より下の道が使われいる様子が分かります。 鹿の湯で聞いたところ、湯本温泉街の中ほど(下から登ってきた場合右側)にある清水屋旅館に芭蕉が宿泊したと教えてくれました。そうだとしすると、曽良の記録によると、この地が湯宿・五左衛門宅になるのでしょうか。殺生石や温泉神社は指呼の間にあります。のんびり温泉に浸かりながら、訪れることが出来たでしょう。

氷で固まった脇道を旧道に降りてみました。何か五左衛門の記録が残っていないかと探しましたが、見つかりませんでした。通りに車を止めておくのもはばかられるので、雪が解けたらいずれ来てみたいと思います。

鹿の湯で聞いたところ、湯本温泉街の中ほど(下から登ってきた場合右側)にある清水屋旅館に芭蕉が宿泊したと教えてくれました。そうだとしすると、曽良の記録によると、この地が湯宿・五左衛門宅になるのでしょうか。殺生石や温泉神社は指呼の間にあります。のんびり温泉に浸かりながら、訪れることが出来たでしょう。

氷で固まった脇道を旧道に降りてみました。何か五左衛門の記録が残っていないかと探しましたが、見つかりませんでした。通りに車を止めておくのもはばかられるので、雪が解けたらいずれ来てみたいと思います。

駐車場の広場には綺麗なトイレがあります。駐車場自体は大きくありません。観光バスのスペースもとられていますので、12台ほどで一杯になりそうです。駐車場の前のこの橋を渡ります。

駐車場の広場には綺麗なトイレがあります。駐車場自体は大きくありません。観光バスのスペースもとられていますので、12台ほどで一杯になりそうです。駐車場の前のこの橋を渡ります。

感動のおすそ分けをもらいました。 五葉松の前に立つ説明板。この木には、那須与一の話もあるようですが、那須町の説明には見られませんでした。

感動のおすそ分けをもらいました。 五葉松の前に立つ説明板。この木には、那須与一の話もあるようですが、那須町の説明には見られませんでした。

須街道を下る。一軒茶屋の分岐点から県道17号を直進、5分程で←レストラン・

須街道を下る。一軒茶屋の分岐点から県道17号を直進、5分程で←レストラン・ 私の行程)芭蕉の歩いた順序に従って書いていますが、私の住む村の都合で実際は湯本温泉から下ってきました。最初に殺生石を訪れ、それから高久の二宿の地に回りました。

私の行程)芭蕉の歩いた順序に従って書いていますが、私の住む村の都合で実際は湯本温泉から下ってきました。最初に殺生石を訪れ、それから高久の二宿の地に回りました。