私の暮す村をかすめるように芭蕉・曽良は元禄二年(1689年)6月、歌枕の旅を続けていきました。”奥の細道”1冊を持って芭蕉の跡をたどってみます。芭蕉が立ち止まった地で、同じように私も歩みを止めて目にした自然と物との心の交流を試みてみます。既に計7部からなる那須の細道と関の細道を掲載しました。東京・深川編6部を加えると合計13部になっています。続いて会津根の細道を掲載します。会津根(磐梯山)を左に見ながら白河の関から須賀川へと向かいます。①かげ沼②相良等窮③十念寺に続いて④石河の滝(乙字ケ滝)を掲載しました。相良等窮差し回しの馬にのって須賀川を出立、石河の滝を経て郡山に向かいます。奥の細道は全17部になります。![]() 2008.3.2

2008.3.2

![]()

![]()

![]()

|

|||||||||||||||||||||||||||

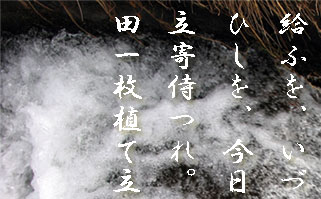

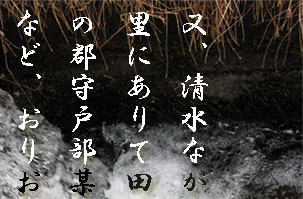

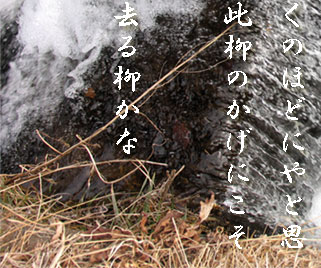

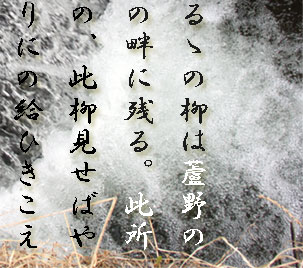

又、清水ながるゝの柳(西行が歌に詠んだ)は蘆野(那須町のあしの)の里にありて田の畔(くろ・あぜ)に残る。此所の郡守戸部某の、此柳見せばやなど、おりおりにの給ひきこえ給ふを、いづくのほどにやと思ひしを、今日此柳のかげにこそ立寄侍(たちよりはべり)つれ。田一枚植て立去る柳かな |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

芭蕉の訪れた遊行柳の背景を、現地にあった幾つかの説明板を書き出し、そして少しだけ調べてみました。結果として、西行の遊行柳という話が下記のように私の最初の想像とは少し違うのではないか(間違った理解かもしれないと恐れていますが)と思えてきたのです。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

遊行柳への入り口です。田んぼの畦道のような細い上の宮の参道の途中にあります。まさに芭蕉の言葉の通り遊行柳は”田の畔(くろ、あぜ)に残る”です。

遊行柳への入り口です。田んぼの畦道のような細い上の宮の参道の途中にあります。まさに芭蕉の言葉の通り遊行柳は”田の畔(くろ、あぜ)に残る”です。

蕪村の句碑:柳散清水涸石慮々(柳散り清水涸れ石処々)1743年・蕪村28歳の俳句です。遊行柳を詠んだものです、このような状態の時代もあったのでしょう。

蕪村の句碑:柳散清水涸石慮々(柳散り清水涸れ石処々)1743年・蕪村28歳の俳句です。遊行柳を詠んだものです、このような状態の時代もあったのでしょう。 入り口から遊行柳方面を望む。団体客が来たらあふれそうになる狭い野道です。

入り口から遊行柳方面を望む。団体客が来たらあふれそうになる狭い野道です。

上之宮の本殿から参道の遊行柳を見る。鳥居の先の右側の木が遊行柳です。

上之宮の本殿から参道の遊行柳を見る。鳥居の先の右側の木が遊行柳です。 樹齢400年の大イチョウ、この地を支配する圧倒的な力を感じます。説明が正しいとすると芭蕉が訪れた頃は80年ほどの樹齢だったことになります。遊行柳の地は上之宮の境内、ほぼ確実にここで旅の安全を祈願したと思います。ここにも、芭蕉を見下ろし、芭蕉が見上げた生命がありました。

樹齢400年の大イチョウ、この地を支配する圧倒的な力を感じます。説明が正しいとすると芭蕉が訪れた頃は80年ほどの樹齢だったことになります。遊行柳の地は上之宮の境内、ほぼ確実にここで旅の安全を祈願したと思います。ここにも、芭蕉を見下ろし、芭蕉が見上げた生命がありました。

(殺生石から遊行柳へ)県道34号線を走っているつもりが途中から道を失ったようで、左に那珂川の支流余笹川が見えてきました。野焼きの煙が帯となってたなびき煙の中に赤い火が見えます。余笹川の直ぐ横を走るとすぐT字路のつきあたります。標識に従って左・白河に向かって余笹川をわたると奥州街道・国道294号線に出ます。

(殺生石から遊行柳へ)県道34号線を走っているつもりが途中から道を失ったようで、左に那珂川の支流余笹川が見えてきました。野焼きの煙が帯となってたなびき煙の中に赤い火が見えます。余笹川の直ぐ横を走るとすぐT字路のつきあたります。標識に従って左・白河に向かって余笹川をわたると奥州街道・国道294号線に出ます。