深川七福神とその界隈・その④  |

深川七福神は、芭蕉が生活した地域とほぼ重なります。俗を捨てて孤独な精神世界の中に沈み込んでいった場所、いわば奥の細道のゆりかごの地でもあります。素人考えながら、それなら、深川を旅たって向かった奥の細道の風景は、一つながりとして見た方が(芭蕉の心象風景も含めて)分かりやすいのではと思いました。クリッカブル・マップを同じページにおきましたので、深川と奥の細道の風景を行き来していただければと思います。

|

|

このウエッブ・サイトでは、”村を歩く”の中で、暮す村の近くに関連する”奥の細道をたどる”を掲載しています。

|

|

|

| |

芭蕉と江戸庶民の町の散策 |

|

|

| |

小名木川の桜:芭蕉庵は隅田川とこの小名木川で囲まれた地域に営まれていました。この小名木川の桜は新しく植えられたもので芭蕉が見たものではありません。史実として存在した人々・物語に登場するだけの架空の人々の姿をこの地の桜の景色にはめこんでみました。春の訪れの印である桜の花びらに心が浮かれ、何か吉兆の知らせかも知らないなどと一時の夢を見たんだろうか等と想像を楽しみました。桜の花を映し出した水面を走る貨物船はどこに行くのでしょうか。 |

|

|

|

|

現在の新大橋。左岸(深川側)の橋の袂に御船蔵跡の印。大きな安宅丸(船の形式の一種)が解体して沈められているために”あたけ”と言ったと記憶しています。隅田川は現在もかなりの船の行き来が見られます。 現在の新大橋。左岸(深川側)の橋の袂に御船蔵跡の印。大きな安宅丸(船の形式の一種)が解体して沈められているために”あたけ”と言ったと記憶しています。隅田川は現在もかなりの船の行き来が見られます。 |

広重”おおはしあたけの夕立”(写真右上)。隅田川の大きさを目の前にするとここに橋を渡したことに驚きを感じます。現在の新大橋は広重の描いた大橋より200メートルほど上流にあります。橋際の大橋の説明板を撮影しました。。 広重”おおはしあたけの夕立”(写真右上)。隅田川の大きさを目の前にするとここに橋を渡したことに驚きを感じます。現在の新大橋は広重の描いた大橋より200メートルほど上流にあります。橋際の大橋の説明板を撮影しました。。 |

|

小名木川と隅田川の合流地点の史跡庭園にたつ芭蕉像(入場無料)。この日、記念館は休館日でした、外から撮影しました。小雨に濡れて北を向いているように見えます。

|

|

| |

|

↑東京都

草の戸も住替る代ぞ雛のいえ |

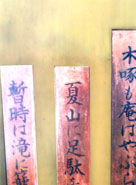

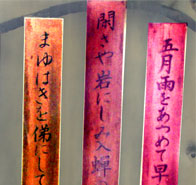

芭蕉が杖をひいた府県別に分類されていました。錆が酷く判別が出来ないのでこれですべてがどうか確かではありません。芭蕉が深川の門人宅を出立したのは元禄二年(1689年)三月二十七日(陽暦5月16日)の事です。

|

芭蕉記念館は休みでした。 芭蕉記念館は休みでした。  次に訪れたときの楽しみに取っておきます。 次に訪れたときの楽しみに取っておきます。 |

芭蕉記念館の裏、隅田川の堤防の壁に巨大な銅版製の”奥の細道”レリーフがあります。説明の通りたしかに”わび”と”さび”は良いのですが、さびは(錆)いくら何でも出すぎています。いくつかの俳句は読むことが困難です。一応撮影をしてみましたが、かなり画像処理をしてあります。すべてが撮影できたのかどうかも分かりません。俳句好きの方には多くが記憶されているでしょうから、このようなモニュメントがあると言う事にとどめておいてください。 芭蕉記念館の裏、隅田川の堤防の壁に巨大な銅版製の”奥の細道”レリーフがあります。説明の通りたしかに”わび”と”さび”は良いのですが、さびは(錆)いくら何でも出すぎています。いくつかの俳句は読むことが困難です。一応撮影をしてみましたが、かなり画像処理をしてあります。すべてが撮影できたのかどうかも分かりません。俳句好きの方には多くが記憶されているでしょうから、このようなモニュメントがあると言う事にとどめておいてください。

|

|

|

|

| |

|

|

|

福島県 |

|

|

隅田川の川辺にそってたっています。歩きながら一つ読み、川面を見ながら次の一つまで胸の中で反芻してみます。俳句についての素養の無い私にも、リズムを刻む心地よい言葉の連なりに身を任せたくなります。3度も4度も声に出して読んでいると情景がおぼろげに心の中に落ちていきました。雨の大川端、あたりに人の気配はありません。句碑の先は足を洗うほどのちかみを流れる大川の水だけです。川波が岸辺に打ち寄せていました。 |

|

山形県 |

|

|

|

|

宮城県・岩手県 |

|

|

|

|

秋田県 |

|

|

|

新潟県・岐阜県 |

|

隅田川の堤防の内側にたつ、銅版製の奥の細道句碑、後方の背景は首都高速であり都内のビルであります。都会の排気ガスの影響か腐食が激しく、文字の判読が不能の箇所もあります。句は多分間違っていないと思いますが、、詠んだ場所については違っている場合もありますことをご理解ください。 隅田川の堤防の内側にたつ、銅版製の奥の細道句碑、後方の背景は首都高速であり都内のビルであります。都会の排気ガスの影響か腐食が激しく、文字の判読が不能の箇所もあります。句は多分間違っていないと思いますが、、詠んだ場所については違っている場合もありますことをご理解ください。

尚、ご存知のように岐阜県・大垣市の”はまぐりの ふたみにわかれ

ゆくあきぞ”は奥の細道最後の句です。レイアウトの都合でこの中段におかせていただきました。 |

|

|

森下駅と新大橋との中間点あたり、50号線に面しています。 森下駅と新大橋との中間点あたり、50号線に面しています。 |

|

|

| 今回、時間を計って芭蕉の地を訪れたので、煉瓦亭で食事をすることが出来ました。銀座の煉瓦亭から暖簾分けした店だそうです。洋食が専門ですが、ラーメンも提供しているところなど雰囲気は日本橋の”たいめいけん”に似ています。一切能書きを言わずに、客の好みまで下りてきてくれるこういう店が好みです。洋食の昼のランチを頼んでみました。3個しか無かったカキフライが絶品でした。これなら次回はカキフライだけをたのみたくなりました。べたつくような嫌らしさのない地元の馴染み客と店の人との会話も、なるほど深川かと楽しく聞き入りました。価格も手ごろです。私の好みとしてはやはり洋食をお勧めしたいと思いました。この地を訪れる楽しみが一つ増えました。森下駅を下りて新大橋に向かうと道路左側にあります。 |

|

|

富山・石川県 |

|

|

福井県 |

|

|

佐伯泰英作”居眠り磐音”の金兵衛長屋へ |

|

(上写真)新大橋からの物語の長屋への入り口と思われるビルです。(下写真)この白いビルの壁を左に曲がると万年橋からの交差点が見えます。更に50メートルほど進んだあたりが長屋があることになります。この新大橋から芭蕉の地を巡るで深川の旅の話は終わることになります。街の人との楽しい出会いが思い出に残ります。 |

|

|

|

|

Copyright (C) Oct. 10,2007 Oozora.All Right Reserved |

| 09/30/2016 |

|

|

芭蕉の地に来ていったん帰宅してしま

芭蕉の地に来ていったん帰宅してしま いました。雨の降る2月12日今回は隅田川に沿って芭蕉の地を歩いてみました。まさに広重の描く”大はしあたけの夕立”です。傘を差しかけながらの散策となりました。廷宝八年(1680)以来、この深川万年橋近辺に、芭蕉は15年間にわたり住まったのです。隅田川の流れに立てば、芭蕉の姿がすぐ傍にあるように思える、そんな場所です。

いました。雨の降る2月12日今回は隅田川に沿って芭蕉の地を歩いてみました。まさに広重の描く”大はしあたけの夕立”です。傘を差しかけながらの散策となりました。廷宝八年(1680)以来、この深川万年橋近辺に、芭蕉は15年間にわたり住まったのです。隅田川の流れに立てば、芭蕉の姿がすぐ傍にあるように思える、そんな場所です。

現在の新大橋。左岸(深川側)の橋の袂に御船蔵跡の印。大きな安宅丸(船の形式の一種)が解体して沈められているために”あたけ”と言ったと記憶しています。隅田川は現在もかなりの船の行き来が見られます。

現在の新大橋。左岸(深川側)の橋の袂に御船蔵跡の印。大きな安宅丸(船の形式の一種)が解体して沈められているために”あたけ”と言ったと記憶しています。隅田川は現在もかなりの船の行き来が見られます。 広重”おおはしあたけの夕立”(写真右上)。隅田川の大きさを目の前にするとここに橋を渡したことに驚きを感じます。現在の新大橋は広重の描いた大橋より200メートルほど上流にあります。橋際の大橋の説明板を撮影しました。。

広重”おおはしあたけの夕立”(写真右上)。隅田川の大きさを目の前にするとここに橋を渡したことに驚きを感じます。現在の新大橋は広重の描いた大橋より200メートルほど上流にあります。橋際の大橋の説明板を撮影しました。。

隅田川の堤防の内側にたつ、銅版製の奥の細道句碑、後方の背景は首都高速であり都内のビルであります。都会の排気ガスの影響か腐食が激しく、文字の判読が不能の箇所もあります。句は多分間違っていないと思いますが、、詠んだ場所については違っている場合もありますことをご理解ください。

隅田川の堤防の内側にたつ、銅版製の奥の細道句碑、後方の背景は首都高速であり都内のビルであります。都会の排気ガスの影響か腐食が激しく、文字の判読が不能の箇所もあります。句は多分間違っていないと思いますが、、詠んだ場所については違っている場合もありますことをご理解ください。

芭蕉記念館は休みでした。

芭蕉記念館は休みでした。

次に訪れたときの楽しみに取っておきます。

次に訪れたときの楽しみに取っておきます。