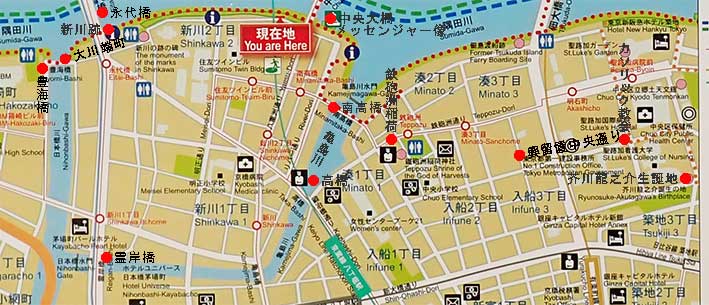

築地留地中央通りが佃大橋から道と交差して更に直進して鉄砲洲稲荷神社を目指して進みます。辺りの道は、空が圧迫されるような隅田川岸に建ち並ぶ高層マンション群とは異なる落ち着いた雰囲気の街並みが続いています。”新御宿かわせみ”の舞台から”御宿かわせみ”の物語を推測できる隅田川沿いの町にやってきました。

2月下旬、体が運ばれそうな強風の中での毎週恒例の土手のジョギングの翌日、近くの歯医者さんへの帰路太腿が痙攣してしまいました。それがきっかけで膝と腰までが痛くなりその症状が中々収まりません。今まで経験した事が無い出来事で整形外科のお世話になりました。それでも無理は出来ず1週間程は薬を飲みながらジョギングを取止めていると歩く事には大きな支障が出なくなりました。近所をテストで歩いても問題は無さそうなので、毎春恒例の中山道から海までジョギングの下調べを兼ねて築地に出かけてみる事にしました。

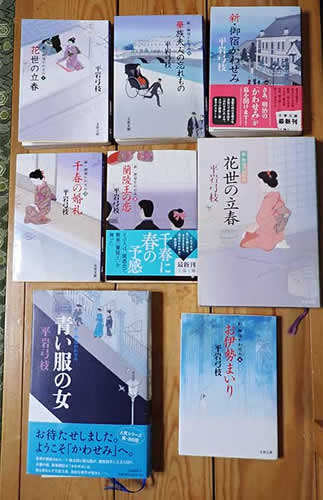

築地には江戸幕府開港の折の外国人居留地の有った街、加えて私の好みの”御宿かわせみ”の舞台にもなっている場所で以前かから気になっていました。”御宿かわせみ”の物語を胸に浮かべながら築地居留地を尋ね歩けば物語の感動が更に増す事は間違いな いと確信して、この機会に散策してみる事にしました。出発は築地の本願寺、築地場外のお寿司屋さんで昼食をとり居留地中央通りに残る記念碑を辿りながら”かわせみ”の舞台であろうと素人の知識で推測した隅田川の川岸にある新川跡までの道を歩いてみました。物語の場所を探しながらの日比谷線・茅場町駅まで約6km程の楽しい散策でした。

いと確信して、この機会に散策してみる事にしました。出発は築地の本願寺、築地場外のお寿司屋さんで昼食をとり居留地中央通りに残る記念碑を辿りながら”かわせみ”の舞台であろうと素人の知識で推測した隅田川の川岸にある新川跡までの道を歩いてみました。物語の場所を探しながらの日比谷線・茅場町駅まで約6km程の楽しい散策でした。

居留地中央通りは、聖路加病院が大きなスペースを占めて居る事もあってか観光客で込み合う築地場外とは異質の静かで品のある古い東京の街の風景が広がっていました。行き交う人も殆ど見られない静かな通りの散策を存分に楽しむ事が出来ました。

この地は”御宿かわせみ”の中でも”新”の表題が付いたおるいさんと東吾の次の世代の麻太郎や源太郎が主人公となる物語の地になります。隅田川を上流に辿る程に江戸の物語の舞台の地に向かう事になります。参考に写真撮影時の時間を表記してあります。

13:25・住所:中央区湊1丁目5−1。普通の民家が多く並ぶ鉄砲洲通りを隅田川に沿って北に進んでいくと神社が見えてきました。案じていた足の具合は今の処問題はありませんが、少し休憩しようと神社に隣接する公園のベンチで持参のポットのお茶を飲みました。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

神社の屋根を見ながら暫く静かな公園で一息入れます。この鉄砲洲稲荷はおるいさんが物語の中で散歩を楽しんだ話が記憶に残っています。”かわせみ”のある大川端町とはほぼ隣近所うと言える場所に鎮座しています。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

13:27:住所・中央区湊1丁目6−7。境内は時折地元の方々が参拝に訪れる静かな都会の神社です。地域の人達の暮らしの中にしっかり馴染んだ居心地の良い境内です。

13:27:住所・中央区湊1丁目6−7。境内は時折地元の方々が参拝に訪れる静かな都会の神社です。地域の人達の暮らしの中にしっかり馴染んだ居心地の良い境内です。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

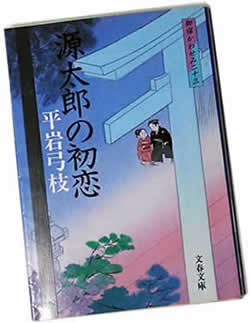

*なお鉄砲洲稲荷は”御宿かわせみ”23巻・”源太郎の初恋”・”冬の海”P182で、お吉をお供にしての身重の”るい”の散歩道として登場します。江戸後期には湊稲荷や波除稲荷とも呼ばれていましたが文中ではその名前で記されています。もしかすると神社が移動しているのこの現在の鉄砲洲稲荷と異なる場合があるかもしません。

*なお鉄砲洲稲荷は”御宿かわせみ”23巻・”源太郎の初恋”・”冬の海”P182で、お吉をお供にしての身重の”るい”の散歩道として登場します。江戸後期には湊稲荷や波除稲荷とも呼ばれていましたが文中ではその名前で記されています。もしかすると神社が移動しているのこの現在の鉄砲洲稲荷と異なる場合があるかもしません。

文中ではかなり詳しく大河端町からの道順が書かれています。鉄砲洲稲荷が舞台のページも記載してみました。

大河端町⇒二の橋(新川と思われる)⇒越前掘⇒東湊町⇒稲荷橋⇒鉄砲洲の湊神社通称浪よけ神社

二の橋、越前掘を覗いて文中に記載された地名が下記古地図にも記載されています。江戸の地図でおるいが歩いた道を辿る事が出来そうです。加えて江戸の地図に載っている”高橋の東、海に面した御船手組頭・向井将監の屋敷”も書かれています。

御宿かわせみの2巻・江戸の子守唄の”P172・”ほととぎす鳴く”では”南新堀町の油問屋山崎屋が鉄砲洲稲荷近くの本湊町に住む浪人・松田元右衛門”の元に揉み療治に通うと書かれています。

江戸絵地図に文中に登場する地名や掲載個所に名前を入れました。●の場所にはリンクが張られていますのでクリックすると該当箇所がご覧いただけます。高橋の左に”イナリ”と記載しましたが江戸地図にもその部分が赤く塗られて”イナリ”と書かれていたのでここが鉄砲洲稲荷ではないかと推測しています。そうだとすると高橋の左の橋が稲荷橋に該当すると推定されます。もしかすると更に左に本湊町の町名が見えますがそこにも橋があるので此処が稲荷橋かもしれませんが確定はできませんでした。越前堀や新川等は現在埋め立てられていて当時の様子とは一変しています。

江戸絵地図に文中に登場する地名や掲載個所に名前を入れました。●の場所にはリンクが張られていますのでクリックすると該当箇所がご覧いただけます。高橋の左に”イナリ”と記載しましたが江戸地図にもその部分が赤く塗られて”イナリ”と書かれていたのでここが鉄砲洲稲荷ではないかと推測しています。そうだとすると高橋の左の橋が稲荷橋に該当すると推定されます。もしかすると更に左に本湊町の町名が見えますがそこにも橋があるので此処が稲荷橋かもしれませんが確定はできませんでした。越前堀や新川等は現在埋め立てられていて当時の様子とは一変しています。

上の絵図の出典について:

https://dl.ndl.go.jp/pid/1286660 〔江戸切絵図〕 築地八町堀日本橋南絵図 国立国会図書館・2024年3月26日ダウン・ロード、 嘉永2-文久2(1849-1862)刊。切り取り加工・名称記入をおこないました。* 地図中の●印の場所には掲載ページのリンクが張られていますのでクリックしていただくとページが開きます。

本殿の前には少し大形の狛犬が奉納されているのが見えます。

本殿の前には少し大形の狛犬が奉納されているのが見えます。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

狛犬を見る前にまず拝殿の前で手を合わせ、何とか目的の鉄砲洲稲荷で参拝できたお礼を申し述べました。如何にも地元の人々の思いがこもった神社の雰囲気が感じられます。

狛犬を見る前にまず拝殿の前で手を合わせ、何とか目的の鉄砲洲稲荷で参拝できたお礼を申し述べました。如何にも地元の人々の思いがこもった神社の雰囲気が感じられます。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

拝殿の前から境内を写してみました。右に見える大きな屋根は神楽殿。

拝殿の前から境内を写してみました。右に見える大きな屋根は神楽殿。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

鉄砲洲稲荷の狛犬は若干大型の石像です。私にはあまり馴染みの無いかなり厳めしい表情の右の置かれた阿像。しっかり組まれた高い台座の上に置かれた狛犬なので細部まで見る事は叶いません。

鉄砲洲稲荷の狛犬は若干大型の石像です。私にはあまり馴染みの無いかなり厳めしい表情の右の置かれた阿像。しっかり組まれた高い台座の上に置かれた狛犬なので細部まで見る事は叶いません。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

左の吽像、彫りの仕上がりはかなり良好な作りに思われます。

左の吽像、彫りの仕上がりはかなり良好な作りに思われます。

![]() 2024.09.25

2024.09.25

左の吽像の後から右の阿像を写していますがかなり二つの狛犬の間隔が空いているので阿像の様子は分かりません。吽像の後ろから見る彫りもなかなか見応えがあるように感じました。

![]() 2024.09.25

2024.09.25

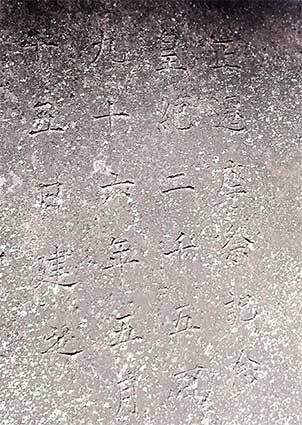

台座に刻まれた年号等は私には正確に判読が出来ませんでした。もし皇紀2516年としたら西暦1856年・安政3年となり江戸の狛犬になります。何度かの災害にあっている鉄砲洲稲荷でこの狛犬だけが残ったことも不思議な気がしています。

台座には石工名らしいものを見つける事が出来ませんでした。

![]() 2024.09.25

2024.09.25

参拝を済ませる前に、本殿左に鎮座する摂社の八幡神社でお参りをさせて頂きました。

参拝を済ませる前に、本殿左に鎮座する摂社の八幡神社でお参りをさせて頂きました。

![]() 2024.09.25

2024.09.25

次の目的地に向かうために境内を通りに向かって進んで行くと鳥居の手前に大きなお百度石が立っていました。もしかすると御宿かわせの中でお吉がお百度を踏んでお祈りをした場面があったかもしれないなどと記憶を辿ってみましたが確かではありません。

次の目的地に向かうために境内を通りに向かって進んで行くと鳥居の手前に大きなお百度石が立っていました。もしかすると御宿かわせの中でお吉がお百度を踏んでお祈りをした場面があったかもしれないなどと記憶を辿ってみましたが確かではありません。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

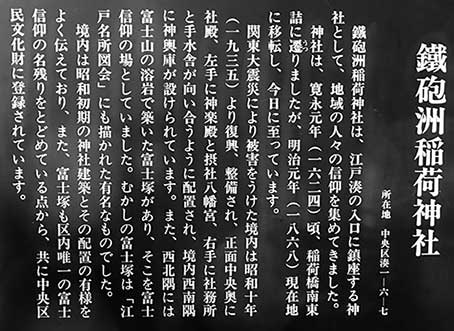

通りに立つ鉄砲洲稲荷の説明を興味深く読ませてもらいました。家に帰ってから鉄砲洲稲荷にも富士塚があったことを知りました。

通りに立つ鉄砲洲稲荷の説明を興味深く読ませてもらいました。家に帰ってから鉄砲洲稲荷にも富士塚があったことを知りました。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

再度拝殿に拝礼をして鳥居を潜り通りへ出ました。穏やかな早春の陽の光が境内に木陰を作っていました。

再度拝殿に拝礼をして鳥居を潜り通りへ出ました。穏やかな早春の陽の光が境内に木陰を作っていました。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

鳥居の外には鉄砲洲稲荷神社の名前が彫られた石柱と小さな狛犬が置かれていました。かなり小型の昭和の狛犬ではないかと推測しています。これは右に置かれた阿像です。

鳥居の外には鉄砲洲稲荷神社の名前が彫られた石柱と小さな狛犬が置かれていました。かなり小型の昭和の狛犬ではないかと推測しています。これは右に置かれた阿像です。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

右の阿像の狛犬より若干口の開きが小さめに見えるので吽像ではないかと推測しました。経年の為か彫りの輪郭の細部がはっきりと見えないので足下に何か彫り込まれているようですが確認が出来ませんでした。

右の阿像の狛犬より若干口の開きが小さめに見えるので吽像ではないかと推測しました。経年の為か彫りの輪郭の細部がはっきりと見えないので足下に何か彫り込まれているようですが確認が出来ませんでした。

台座には年号や石工名を見つける事はできませんでした。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

13:39・稲荷橋の跡の標識が静かな通りにぽつんとたっていました。かっては川が流れ鉄砲洲稲荷が近くに鎮座していたのでしょうが今は当時の川の存在は左の東京都のポンプ場が示しているだけです。

13:39・稲荷橋の跡の標識が静かな通りにぽつんとたっていました。かっては川が流れ鉄砲洲稲荷が近くに鎮座していたのでしょうが今は当時の川の存在は左の東京都のポンプ場が示しているだけです。

なお稲荷橋は”御宿かわせみ”23巻・”源太郎の初恋”・”冬の海”P184の舞台に登場します。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

13:41・稲荷橋跡からの道を道なりに進むと思ったより広い亀島川に出ました。江戸時代の絵地図にも載っている川です。

13:41・稲荷橋跡からの道を道なりに進むと思ったより広い亀島川に出ました。江戸時代の絵地図にも載っている川です。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

13:42・江戸の絵図にも載っている高橋が上流に見えます。進行方向右手の下流・隅田川方向には南高橋が見えますがまず高橋を渡ってみる事にしました。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

13:42・かなり広い道路が橋の上を通る高橋に到着。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

13:42・高橋の上から見る下流の隅田川方向の風景です。下流に掛かる南高橋とその先に隅田川との間の亀島水門が遠望されます。これから隅田川方向に戻り南高橋を渡ってみるつもりです。

13:42・高橋の上から見る下流の隅田川方向の風景です。下流に掛かる南高橋とその先に隅田川との間の亀島水門が遠望されます。これから隅田川方向に戻り南高橋を渡ってみるつもりです。

13:43・高橋の上から亀島川上流部を写しました。左が八丁堀方向、正面が日本橋方向になります。歩いている人たちはここで働く人を含めて地元の方々と思えるせいか静かな普段の東京の街の風景です。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

13:47・高橋からは亀島川沿いの川岸を歩こうと思いましたが入り口に鍵がかかっていて入る事が出来ませんでした。道路を歩いて下流の南高橋にやって来ました。江戸時代は多分この辺りには橋が無かったと思われます(隅田川が流れていた可能性もありそうです)。

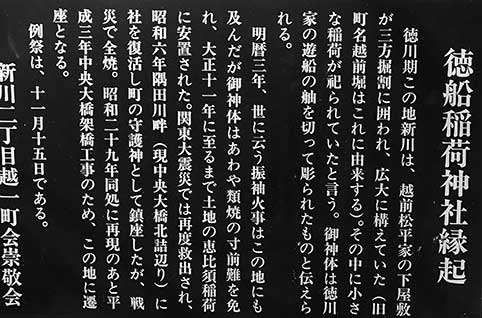

川沿いに鳥居が祀られた徳船稲荷神社がありました。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

江戸絵地図にもこの説明の通り越前松平家の広大な敷地が表示されています。その地内に稲荷神社がまつられていたという興味深い伝承が書かれた説明版が立っていました。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

![]() 2024.03.18

2024.03.18

13:48・南高橋の北詰から美しい橋の姿を眺めてみました。辺りの町の風家に溶け込んだ風情を感じさせる橋です。

13:48・南高橋の北詰から美しい橋の姿を眺めてみました。辺りの町の風家に溶け込んだ風情を感じさせる橋です。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

先程渡ってきた亀島川上流に掛かる高橋を眺めています。春の光を反射する水面が街の風景にまさに潤いを与えてくれいる様です。東京の中央区とは思えない長閑な風景が広がっていました。 これから隅田川方向に進む、隅田川テラスから東京の雄大な風景を楽しみながら”御宿かわせみ”の舞台、かっての大川端町に向かうことにします。

![]() 2024.03.18

2024.03.18

| 本日カウント数- | 昨日カウント数-

|