今年の春、隅田川を千住から海までを一緒に散策した浅草に住む後輩に勧められて墨東綺譚を手に取ってみました。私が隅田川周辺に興味を持っていることを知った後輩がそれなら”墨東綺譚”をと教えてくれました。永井荷風は私の興味の対象外で今まで全くその著作を手にしようとも思っても見ませんでした。

今年の春、隅田川を千住から海までを一緒に散策した浅草に住む後輩に勧められて墨東綺譚を手に取ってみました。私が隅田川周辺に興味を持っていることを知った後輩がそれなら”墨東綺譚”をと教えてくれました。永井荷風は私の興味の対象外で今まで全くその著作を手にしようとも思っても見ませんでした。

玉の井が舞台であることはうすうす知っていましたが、それがどこにあるかも知りませんでした(もっとも知りたいとも思いませんでした)。何度か東向島駅(旧玉ノ井駅)周辺を歩いたにも関わら気づきもしませんでした。読後に分かったことですが、まさか隅田川七福神巡りで尋ねた東向島から鐘ヶ淵駅周辺がその舞台だとは思いもよらない事でした。

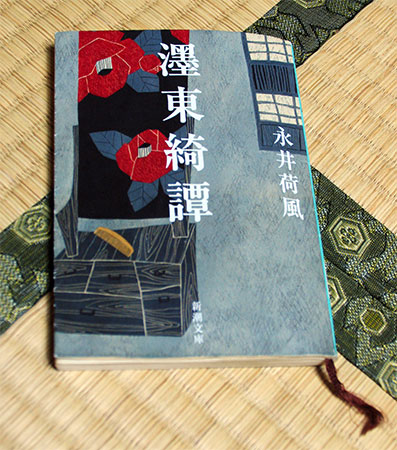

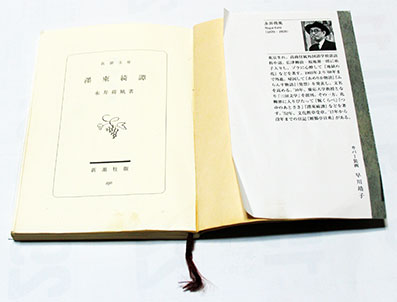

軽い気持ちで単行本を買いに本屋に行ってみました、多分売ってはいないと思いながら尋ねるとあるとの事。その値段に驚かされました税別¥430との事、信じられない話です。出版社は全てがビジネスだけではないとの建前は理解できましたがその矜恃に大いに感じ入りました。更に奥付きには令和2年の87版と書かれているのを見て今でも読もうと思う人が居ることにも大いに驚かされました。尤も私も既に30回以上読みましたが其の度に新しい感動に出会っているところです。勧めてくれた後輩には大いに感謝しなくてはなりません。

更に物語をより深く楽しむ為にはその舞台を訪ねることが私には大きな助けになります。道を辿りながらお雪さんと荷風の姿がかなりリアルに目の前に浮かんでくるような嬉しい錯覚を楽しむ事ができるでしょう。10月4日、その地の情報をかなり集めたので出かけてみることにしました。

*”P”と記載したものはこの文庫本中に記載されたページに記載された内容です。尚、物語の中の町の様子は戦災等で跡形も無く消えたようですが、路地の痕跡を探しながら素人の推測を楽しんでみました。多くの見当違いがあるかも知れませんことをお許しください。

*物語に書かれた主人公の名は”大江匡”、それは巡査の検問で印鑑証明と戸籍抄本で確認されたとも書かれています。読者である私には作者・永井荷風自身と思った方が物語の内容に違和感を感じずより強い印象を残してくれるので勝手ながら文中では”主人公”と”荷風”が混雑して書いてあります。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

墨東綺譚マップ

当日墨東綺譚の単行本を持って物語に登場する舞台を尋ねました。東向島駅からの物語の舞台のそれぞれの距離は私の距離感よりかなり短く錯綜する路地と相まって何度か目的地を通り過ぎていました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

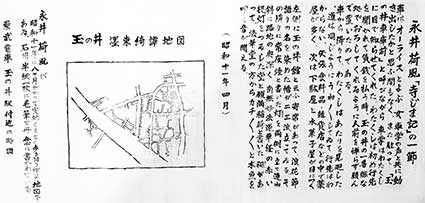

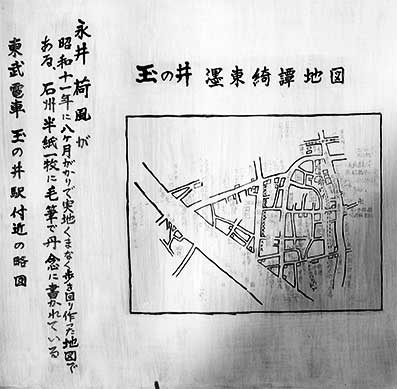

今回の散策でいろは通り近くの願満稲荷社を参拝させてもらいました。そこに昭和11年に永井荷風(荷風57歳頃)が書いたという地図が立っていました(一部に年号等から考えて全てが荷風の自筆なのかはわかりませんが)。私にとっては大きなプレゼントをもらったような気分でした。

今回の散策でいろは通り近くの願満稲荷社を参拝させてもらいました。そこに昭和11年に永井荷風(荷風57歳頃)が書いたという地図が立っていました(一部に年号等から考えて全てが荷風の自筆なのかはわかりませんが)。私にとっては大きなプレゼントをもらったような気分でした。

それを参考にさせて貰いましたが画像が小さくかなり汚れていので一部を拡大して写しました。願満稲荷社の参拝は②に掲載申し上げます。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

物語の舞台への道筋は色々考えられますが、私は文庫本のP21に書かれた道を探しながら辿ってみることにしました。主人公が初めてお雪さんに出会った6月のある夕方の道のりを出来る限りなぞってみることにしようと思います。P30に”実地の遭遇を潤色せずに、そのまま記述し、作為も無い”と書かれているも大きな力となります。

その日、荷風(主人公・大江匡)は雷門から”寺島玉の井行き”のバスに乗ることが出来ました。バスは隅田川を吾妻橋で超え、源森橋を渡り秋葉神社の前を抜けて踏切の前で止まります。主人公はそこで降りてみることにします。

私もできる限りそのルートを辿ってみることにしました。バスは墨東綺譚に書かれていると推定される道を辿る金町行・都バス(路線番号・草37)に乗りました。ルートは・浅草雷門⇒吾妻橋⇒源森橋⇒秋葉神社⇒東向島広小路

荷風が書いたと言う地図のお雪と主人公の物語の主たる舞台の部分を拡大して写しました。判じ物と思ってご覧ください。

①上部の鉄道線路は東武伊勢崎線・当時の玉ノ井駅は画面左側にあります。②お雪さんの家は”ドブ”と書かれた上部に描かれた”橋”の右上に有る二つの”□□”が縦に並んだ辺りと推定されます。P25に”溝にかかった小橋をわたり”と書かれています。③左に縦書きで”賑本通り”の文字の少し上部の角(右下)がポストと推定されます。その路地を右に辿ると玉ノ井稲荷の卍の印が見られます。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

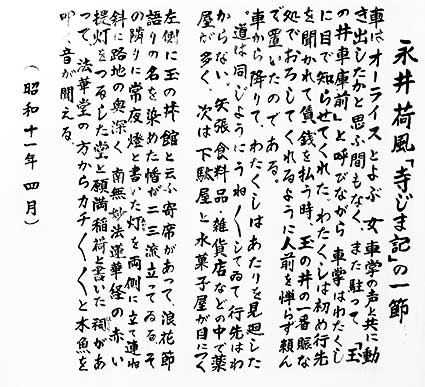

案内板の右部の説明です。

案内板の右部の説明です。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

左部分の説明に永井荷風が昭和11年に手書きで書いたと書かれています。地図の左から右に描かれた大きな道路が当時改正道路と呼ばれた現在の6号線(水戸街道)になります。

左部分の説明に永井荷風が昭和11年に手書きで書いたと書かれています。地図の左から右に描かれた大きな道路が当時改正道路と呼ばれた現在の6号線(水戸街道)になります。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

地下鉄銀座線で浅草の一つ手前の田原町で降りて合羽橋商店街で買い物をしなくてはなりません。中々すりおろせなくなってきた”おろし金”を買おうと思い商店街入口の”ニイミ”に立ち寄りました。昔は、私の好みのおろし金の本職の人達が使用するもっと頑丈な物が売られていたのですが、この町でも本職の人より素人用の道具類が多くなり辛うじてニイミで少し華奢なものが売られているだけになりました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

昔は本職の人が買う脇でこそこそと素人の私たちは品物を見ていたことを懐かしく思い出します。それでもスーパーでは見られないおろし金を買うことが出来ました。2~3年は使用できるでしょう。

昔は本職の人が買う脇でこそこそと素人の私たちは品物を見ていたことを懐かしく思い出します。それでもスーパーでは見られないおろし金を買うことが出来ました。2~3年は使用できるでしょう。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

小さな飲食店が減ったせいか今では素人の人が多くなり、海外の観光客も少なくありません。残念ながら本職の人達が使用する頑丈な小道具類は殆ど見えなくなってしまったようです。

小さな飲食店が減ったせいか今では素人の人が多くなり、海外の観光客も少なくありません。残念ながら本職の人達が使用する頑丈な小道具類は殆ど見えなくなってしまったようです。

コロナ・ウイルスの影響か人の列が商店街には見られませんでした。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

駒形橋に向かう浅草通りの混雑を避けて裏道を抜けて雷門に向かうことにしました。時たま地元の人が通る静かな街並みの中をこれが昔の浅草だと思いながら秋空の下の散策を続けました。

駒形橋に向かう浅草通りの混雑を避けて裏道を抜けて雷門に向かうことにしました。時たま地元の人が通る静かな街並みの中をこれが昔の浅草だと思いながら秋空の下の散策を続けました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

昔、この辺りを訪れた折にはしばしば昼食を楽しんだうなぎ屋さんを尋ねてみました。嬉しい事に当時の姿で店がありました。未だ、開店前でしたが如何にもそれらしい佇まいの店がまえで、観光客であふれる浅草の中にかっての町の雰囲気を懐かしく思い出させてくれました。味に詳しい訳ではありませんが、如何にも浅草の人らしいご主人(途中で2代目に変わられましたが)が作る外連味のないかば焼きは私のお気に入りでした。

昔、この辺りを訪れた折にはしばしば昼食を楽しんだうなぎ屋さんを尋ねてみました。嬉しい事に当時の姿で店がありました。未だ、開店前でしたが如何にもそれらしい佇まいの店がまえで、観光客であふれる浅草の中にかっての町の雰囲気を懐かしく思い出させてくれました。味に詳しい訳ではありませんが、如何にも浅草の人らしいご主人(途中で2代目に変わられましたが)が作る外連味のないかば焼きは私のお気に入りでした。

残念ながら一ケ月後に久し振りに昼食をと思い訪ねましたが工事中で店が閉まっていました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

うなぎ屋さんから50m程進むと雷門通りに出ます。未だ時間が早いせいかそれ程の人出は見られません。

うなぎ屋さんから50m程進むと雷門通りに出ます。未だ時間が早いせいかそれ程の人出は見られません。

バスで渡る吾妻橋方向にスカイツリーが姿を表してくれました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

金町行・都バス(路線番号・草37)・浅草雷門のバス停は直ぐに見つけることが出来ました。少し到着まで時間があるようです。静かに短い列に並んでバスを待つ人々は地元の方々ばかりです。

金町行・都バス(路線番号・草37)・浅草雷門のバス停は直ぐに見つけることが出来ました。少し到着まで時間があるようです。静かに短い列に並んでバスを待つ人々は地元の方々ばかりです。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

バス停の横は雷門です。人混みが見られないので、時間のデータを残す為にカメラのシャッターを押しました。

バス停の横は雷門です。人混みが見られないので、時間のデータを残す為にカメラのシャッターを押しました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

目的のバスが雷門通りに姿を表しました。都バスに乗ることは滅多にないので”スイカ”でかなりまごつきました。墨東綺譚に登場する玉ノ井までの道筋は下記になります。

目的のバスが雷門通りに姿を表しました。都バスに乗ることは滅多にないので”スイカ”でかなりまごつきました。墨東綺譚に登場する玉ノ井までの道筋は下記になります。

明治通りと水戸街道の交差点近くのバス停・東向島広小路で降車しました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

かなり込み合うバスが雷門を出発します。気づかないうちに吾妻橋を渡りあっという間に源森橋です。バスのつり革につかまりながら急いでカメラのシャッターを押しました。

かなり込み合うバスが雷門を出発します。気づかないうちに吾妻橋を渡りあっという間に源森橋です。バスのつり革につかまりながら急いでカメラのシャッターを押しました。

秋葉神社の停留所では数人の人がバスを降りていきました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

墨東綺譚のなかには、主人公が構想を練り上げるもう一つの物語”失踪”が書かれています。主人公の種田順平は50歳過ぎの市立中学校の英語教師、継妻の名は光子。かって女中奉公に来ていて、今は女給の”すみ子”、家を捨てた出た種田が初めてすみ子の暮らす”吾妻アパート”で一夜を過ごすことになります。そこは、秋葉神社の石垣を曲がった花柳界の灯りが続く横町の突き当りと書かれています。

墨東綺譚のなかには、主人公が構想を練り上げるもう一つの物語”失踪”が書かれています。主人公の種田順平は50歳過ぎの市立中学校の英語教師、継妻の名は光子。かって女中奉公に来ていて、今は女給の”すみ子”、家を捨てた出た種田が初めてすみ子の暮らす”吾妻アパート”で一夜を過ごすことになります。そこは、秋葉神社の石垣を曲がった花柳界の灯りが続く横町の突き当りと書かれています。

秋葉神社は2016年4月12日に狛犬を見に訪れています。その折の画像を掲載しました。

![]() 2016.04.12

2016.04.12

秋葉神社は周りを氏子の人々の暮らす家並に囲まれ、スカイツリーが聳える姿が境内から望まれます。

秋葉神社は周りを氏子の人々の暮らす家並に囲まれ、スカイツリーが聳える姿が境内から望まれます。

![]() 2016.04.12

2016.04.12

6号線・水戸街道を走り雷門から7つ目の停留所・”東向島広小路”バス停に到着、主人公もこの辺りでバスを降りたのではないかと推測し私も降車しました。

6号線・水戸街道を走り雷門から7つ目の停留所・”東向島広小路”バス停に到着、主人公もこの辺りでバスを降りたのではないかと推測し私も降車しました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

向島広小路バス停の水戸街道と明治通りの交差点。白髭橋から亀戸方向に向かう明治通りとの交差点を東向島駅に向かって進みます。墨東綺譚にもこれを推測させる記述が見えます。

向島広小路バス停の水戸街道と明治通りの交差点。白髭橋から亀戸方向に向かう明治通りとの交差点を東向島駅に向かって進みます。墨東綺譚にもこれを推測させる記述が見えます。

交差点から見える東武伊勢崎の高架橋がかっては踏切だったのではと推測しています。私は6号線を高架橋を目指して歩くことにしました。いよいよ主人公の言うラビラント(迷宮)への旅の始まりです。P21では車が線路の踏切でとまります。主人公はここでバスを降りてみると白髭橋から亀戸への広い道が交差していると書かれています。![]() 2022.10.04

2022.10.04

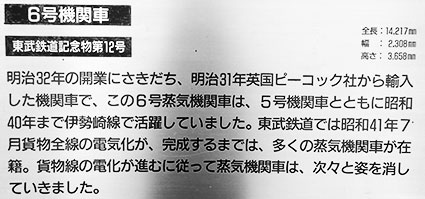

東武博物館SLスクエア:6号線・水戸街道にかかる東武伊勢崎線のガード下に蒸気機関車が置かれているのが見えました。この線路の辺りがもしかするとかっては踏切であったのでないかと推測しました。東武博物館SLスクエアの名前が付いていました。

東武博物館SLスクエア:6号線・水戸街道にかかる東武伊勢崎線のガード下に蒸気機関車が置かれているのが見えました。この線路の辺りがもしかするとかっては踏切であったのでないかと推測しました。東武博物館SLスクエアの名前が付いていました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

通常目にする蒸気機関車としては少し小型の車両のように感じました。手入れがされた大変綺麗な状態で保管されています。

通常目にする蒸気機関車としては少し小型の車両のように感じました。手入れがされた大変綺麗な状態で保管されています。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

説明によれば明治31年に英国から輸入されて東向島駅(旧玉ノ井駅)のある東武伊勢崎線で運行されていたようです。

説明によれば明治31年に英国から輸入されて東向島駅(旧玉ノ井駅)のある東武伊勢崎線で運行されていたようです。

もしかすると、この日、踏切で待つ主人公が目にしていたかもしれないと思いました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

旧玉ノ井の南側に沿って続く改正道路と言われていた6号線・水戸街道から左、東向島駅に向かい道を進みました。駅に隣接する東武博物館にはかって走っていた電車が展示されていました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

隅田川七福神めぐりの折に何度か尋ねた東向島駅(旧玉ノ井駅)にやってきました。この駅から向島百花園、白髭神社、多門寺と辿る道は大変楽しいお気に入りの散歩道です。

隅田川七福神めぐりの折に何度か尋ねた東向島駅(旧玉ノ井駅)にやってきました。この駅から向島百花園、白髭神社、多門寺と辿る道は大変楽しいお気に入りの散歩道です。

いよいよ今日の目的地が近くなりました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

この駅前通りには”東向島いき通り(博物館通り)”と名付けられているようです。少し前の東京の人にとっては最もグレードの高い誉め言葉”いき”を使用して居るのは少し自画自賛の気もしますが、微笑ましくも感じます。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

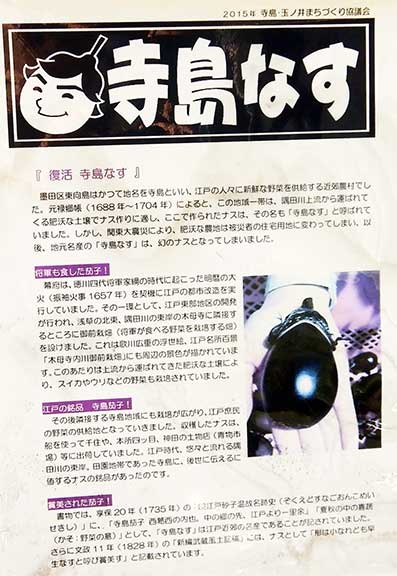

いき通りの路肩に”寺島なす”の植えられたプランターが並んでいました。あやふやな記憶ですが、江戸時代、吉原大門の中で寺島村からの野菜売りの人達が居た話を読んだ気がします。それがナスであったかは記憶にありませんがこの案内を興味深く読みました。

いき通りの路肩に”寺島なす”の植えられたプランターが並んでいました。あやふやな記憶ですが、江戸時代、吉原大門の中で寺島村からの野菜売りの人達が居た話を読んだ気がします。それがナスであったかは記憶にありませんがこの案内を興味深く読みました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

未だ花もかなり残っていますが大きな食べごろの寺島ナスがかなり沢山実を付けていました。

未だ花もかなり残っていますが大きな食べごろの寺島ナスがかなり沢山実を付けていました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

通りの反対側に旧玉井方向に延びる少し広めの真っ直ぐな路地が見えます。何度かこの辺りを歩きいて探しましたがこの道の辺りが旧京成電車の駅であったのではと推測しました。

通りの反対側に旧玉井方向に延びる少し広めの真っ直ぐな路地が見えます。何度かこの辺りを歩きいて探しましたがこの道の辺りが旧京成電車の駅であったのではと推測しました。

主人公は、このここに有った土手の上の京成玉ノ井駅跡で家々に明りが灯るまで辺り風景を見渡していたと書いています。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

東向島駅前の”いき通り”から墨東綺譚の物語の舞台の入り口の五差路が見えてきました。何か胸がどきどきしてきました。

東向島駅前の”いき通り”から墨東綺譚の物語の舞台の入り口の五差路が見えてきました。何か胸がどきどきしてきました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

五差路の信号から右の”賑い本通り”と左のいろは通り(大正道路)が目の前です。二つの通りに挟まれた路地が墨東綺譚の物語の舞台になります。

五差路の信号から右の”賑い本通り”と左のいろは通り(大正道路)が目の前です。二つの通りに挟まれた路地が墨東綺譚の物語の舞台になります。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

まず、左、いろは通りに歩を進めてみる事にしました。画面正面に交番が見えます。交番はいろは通りが分かれる路地の分岐点にあります。

まず、左、いろは通りに歩を進めてみる事にしました。画面正面に交番が見えます。交番はいろは通りが分かれる路地の分岐点にあります。

これも全くの素人の推測ですが、荷風の書いた地図と言われるものにこの辺りに”古田金物店”の名が見られます。もしかすると現在の古田衣料品店は何か関連があるのではと思いました(全くの的外れかもしれません)。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

主人公が迷宮(ラビラント)と呼んだ路地の中に入ってみる事にしました。

主人公が迷宮(ラビラント)と呼んだ路地の中に入ってみる事にしました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

物語の世界に浸りきる前に路地の入口から五差路を振り返りました。家並みの上にランド・マークのスカイツリーが青空を刺すように聳えていました。しばし現実の世界に荷風の物語を重ねる時間を楽しむ事にしました。

物語の世界に浸りきる前に路地の入口から五差路を振り返りました。家並みの上にランド・マークのスカイツリーが青空を刺すように聳えていました。しばし現実の世界に荷風の物語を重ねる時間を楽しむ事にしました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

入り口から歩を進めて直ぐに、大きな通りとは別世界の静寂の世界が目の間に現れました。東京にもこのような場所が残されているかと感激してしまいました。私の目の前に荷風が紡ぐお雪さんの物語が再現されているようです。車が通れない路地が続いています。多分この路地を入った右方向に伏見稲荷が鎮座していたのではないかと思いました。

入り口から歩を進めて直ぐに、大きな通りとは別世界の静寂の世界が目の間に現れました。東京にもこのような場所が残されているかと感激してしまいました。私の目の前に荷風が紡ぐお雪さんの物語が再現されているようです。車が通れない路地が続いています。多分この路地を入った右方向に伏見稲荷が鎮座していたのではないかと思いました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

左に路地を曲がって進みます。此処あたりにかって水路が東に流れ、そこに小橋が掛かっていたこの周辺が墨東綺譚の舞台ではないかと思われます。

左に路地を曲がって進みます。此処あたりにかって水路が東に流れ、そこに小橋が掛かっていたこの周辺が墨東綺譚の舞台ではないかと思われます。

お雪さんの家はこの辺りではなかろうかと静かな路地で目を瞑って物語の情景を浮かべてみました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

殆ど車も通れない細い路地ですが30m程進むとT字路になります、右に曲がりながら賑本通り(現在はそのように呼ばれていないかもしれません)に出ることにしました。

殆ど車も通れない細い路地ですが30m程進むとT字路になります、右に曲がりながら賑本通り(現在はそのように呼ばれていないかもしれません)に出ることにしました。

路地の道にはかっての溝の痕跡を思わせる下水路にかかるマンホールが見られます。![]() 2022.10.04

2022.10.04

物語の中で、主人公がお雪さんと出会ったポストを探して路地から賑本通りに出て東方向に進みます。

物語の中で、主人公がお雪さんと出会ったポストを探して路地から賑本通りに出て東方向に進みます。

賑本通りを東向島駅方向を写しています。右に曲がる道はかって縁日には大いに賑わった玉ノ井稲荷になります。

主人公が玉ノ井を訪れた6月のある夕方、俄かに物の怪が荒れ狂うように強い風が吹き雨が降りかかります。主人公は写真右手の辺りの(路地口にある)ポストの傍のタバコ屋で釣銭を待っていました。

突風が路地を吹き荒れ雷雨が降りかかる中、主人公は持って来た傘を差します。広げた傘の中に髪結いから出てきたお雪さんが”檀那、そこまで入れってよ”と白い首を入れてきました。二人の絵にかいたようなドラマチックな出会いです(微塵も嘘事には感じません)。

物語からの素人の個人的な推測を心行くまで楽しんでいます。お雪さんの家までの雨の中でのこの辺りからの道順は距離から考えると、今歩いて来た道を逆に戻る事になりそうですが、この賑本通り((現在はそのように呼ばれていないかもしれません))を125m程進んでから右に曲がって路地伝いに溝に掛かる橋を渡ったのではと思いました。今日、2度目になりますがその推測の道を再度進んでみました。あたかも傘を差しながら進むお雪さんとその後を追う主人公の背中が見えるようです。 ![]() 2022.10.04

2022.10.04

お雪さんが傘を差しながら曲がり角で後ろを振り返ります。賑本通り(現在はそのように呼ばれていないかもしれません)をポストから約125m程進んだこの辺りで右に曲がって路地に入ったのではないかと推測しています(曲がり角を少し通り過ぎてからポスト方向を写しています)。

お雪さんが傘を差しながら曲がり角で後ろを振り返ります。賑本通り(現在はそのように呼ばれていないかもしれません)をポストから約125m程進んだこの辺りで右に曲がって路地に入ったのではないかと推測しています(曲がり角を少し通り過ぎてからポスト方向を写しています)。

もしかするともう少し賑本通りを五差路方向に進んでから路地に入ったのかもしれませんが、全くの個人的な推測をあれこれ楽しんでいます。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

訪れるまでは、戦災で全てが灰燼に帰した町で果たして墨東綺譚の物語を反芻しながらより深くその中に浸ることが出来るかと案じながら浅草からバスに乗りました。思ってもいなかった細い路地の道は静寂に満ち、何処に行きつくかが見通せないまさにラビラント(迷宮)を存分に感じさせてくれました。荷風の描いて見せてくれた物語は私の胸にあたかも現実の如く感じさせてくれる散策となりました。荷風の描くお雪さんとの物語の一端を存分に体感することができたので願満稲荷社と玉ノ井稲荷を参拝して今日の旅を終わりとすることにしました。

![]() 2022.10.04

2022.10.04

| 11/18/2022 |

| 本日カウント数- | 昨日カウント数-

|