全く勝手な個人的好みなのですが、他人の決めたスケジュールで旅をする事がどうも好みに合いません。従って、団体旅行の一人旅となる家人にはしばしば嫌味を言われるので、出雲と奈良なら行くと言い逃れていたところ、数年前に出雲の旅に引き出されました。これが思っていたより団体旅行も自分勝手に楽しめる事が分かって大いに観光臭の薄い静かな松江の街を大いに楽しむ事が出来ました。

今年の正月はいよいよ奈良と決められて下調べをと思ったのですが、多忙でままならずかって読んだ本の記憶を頼りに慌ただしい出発となりました。お陰で、私の日本の中では尋ねたいと思う出雲や山陰と奈良が好みの歴史の中で繋がり大いに楽しい旅となりました。

無秩序な人の波は奈良市内近くの東大寺と春日大社程度で、多くは神域らしい重厚かつ嫋やかな佇まいの中での社寺巡りを存分に楽しむ事が出来ました。最も楽しみにしていた山の辺の道の散策では地元の方々の親切に助けられヤマトの国の始まりに思いを馳せながら三輪から巻向駅まで一駅分の古道歩きを存分に堪能する事が出来ました。あたかも大神(おおみわ)神社の大物主大神や7世紀の世界に我が身を漂よわせるような中身の濃い思い出が出来ました。帰ってから妻に斑鳩なら又行っても良いと申し出たほどでした。

正月のヤマト逍遥

①1月2日・法隆寺⇒唐招提寺⇒薬師寺

②1月3日・A:山の辺の道 JR奈良駅⇒三輪駅⇒大神(おおみわ)神社⇒大直禰子(おおたたねこ神社)⇒大美和の杜展望台⇒山の辺の道⇒國津神社⇒箸墓古墳⇒JR巻向駅⇒JR奈良駅

B:③興福寺⇒氷室神社・春日野町1−4⇒東大寺⇒春日大社⇒奈良町散策・奈良市勝南院町住吉神社⇒元興寺⇒率川(いさがわ)神社

1月4日・④樫原神宮⇒飛鳥寺⇒⑤長谷寺⇒室生寺⇒

法隆寺住所:奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺。

法隆寺住所:奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺。

新幹線からバスに乗せられ未だ旅のスケジュールもはっきり頭で整理できていない内に一番目の法隆寺に到着。思えば奈良を訪ねるのは子供の頃の修学旅行以来になります。新幹線で出会っただけの見ず知らずの人達の塊の中に交じって法隆寺に向かう美しい松並木の道を進みます。

斑鳩町に建つ伽藍・法隆寺で聖徳太子の像を頭に浮かべながら参拝をさせて頂くことにして気合を入れました。

聖徳太子(推古29年・621年・逝去)の子と言われる山背大兄王(やましろおおえのみこ・皇極2年・643年・蘇我入鹿に襲われる)の悲劇と上宮王家(じょうぐうおうけ)の滅亡の地でもある事が大きく胸をうちます(多くが日本書紀の伝える事で真実には幾つかの異なる推測と考えがあるようですが)。 ![]() 2024.01.02

2024.01.02

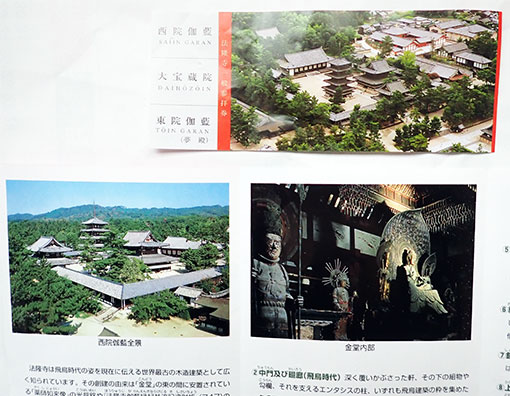

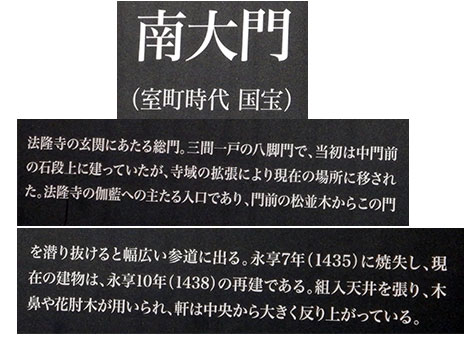

法隆寺入口の山門・南大門に到着、いよいよヤマトへの旅の始まりです。法隆寺は現在金堂のある西伽藍と夢殿の東伽藍に分かれているとの事、まず西伽藍を参拝させてもらいます。

法隆寺入口の山門・南大門に到着、いよいよヤマトへの旅の始まりです。法隆寺は現在金堂のある西伽藍と夢殿の東伽藍に分かれているとの事、まず西伽藍を参拝させてもらいます。

寺院内部の撮影はほぼ禁止されているので画像は建物の外からのみとなります。準備不足で建築物の名称が違っている場合もあります事をお許しください。*尚、説明の多くは入場時に手渡された”法隆寺畧縁起”と書かれたパンフレットを参考にさせてもらいました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

室町時代の永享10年(1438年)に再建されたと南大門脇に立つ説明版に書かれていました。時間が早いせいか、訪れるのが難しいせいなのか無秩序な人の波が見られないのに少しほっとしました。

室町時代の永享10年(1438年)に再建されたと南大門脇に立つ説明版に書かれていました。時間が早いせいか、訪れるのが難しいせいなのか無秩序な人の波が見られないのに少しほっとしました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

迎えた新年の青空に突き立つ五重塔の嫋やかな風情にしばし見惚れてしまいます。西伽藍がその力強さをいさめる様に五重の塔に寄り添っていました。

迎えた新年の青空に突き立つ五重塔の嫋やかな風情にしばし見惚れてしまいます。西伽藍がその力強さをいさめる様に五重の塔に寄り添っていました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

西伽藍の入口にあたる中門に向かいます。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

西伽藍を守る金剛力士像、見事な作りが生み出す漲る迫力が見る者に迫るような立像です。入口に向かって右に置かれた像。![]() 2024.01.02

2024.01.02

左に置かれた像は明らかに右の象と色合いなどが異なるようですが凄まじい力感はやはり見応えのある金剛力士像です。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

旅の始まりの落ち着かない気分が、嫋やかな気配に満ちた法隆寺の伽藍の中に身を置いて砂利が敷き詰められた寺中を散策している内にすっかり静まりました。

旅の始まりの落ち着かない気分が、嫋やかな気配に満ちた法隆寺の伽藍の中に身を置いて砂利が敷き詰められた寺中を散策している内にすっかり静まりました。

見慣れた美しい五重塔が何故か私に何がしかの力を放射してくれているように感じてしまいます。青空に突き出す日本で最古の飛鳥時代創建の五重塔を再度見上げてみました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

塔本朔像:最下段の五重塔の四方に土で作られたと思われる洞窟状の舞台の中に塑像(天平時代の加熱しないで自然乾燥した土の像)で釈迦にまつわる4つの説話を再現した作品で和銅4年(711年)の作と書かれていました。

塔本朔像:最下段の五重塔の四方に土で作られたと思われる洞窟状の舞台の中に塑像(天平時代の加熱しないで自然乾燥した土の像)で釈迦にまつわる4つの説話を再現した作品で和銅4年(711年)の作と書かれていました。

読んだ本の一つに北面の釈迦涅槃像が特に知られている塑像と書かれているのを後から見つけて、これがその作品化が分かりませんので残念な事をしました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

上御堂(かみのみどう):西院伽藍の五重塔を一回りして北側の大講堂から石段を登って人影の少ない上御堂でお参りをさせてもらいました。鎌倉時代に再建された御堂で平安時代の釈迦三尊像と室町時代の四天王像が安置されていると書かれていました。

上御堂(かみのみどう):西院伽藍の五重塔を一回りして北側の大講堂から石段を登って人影の少ない上御堂でお参りをさせてもらいました。鎌倉時代に再建された御堂で平安時代の釈迦三尊像と室町時代の四天王像が安置されていると書かれていました。

石段の下には左・西円堂(さいえんどう)の案内の石柱が立っていました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

法隆寺参拝の折に最初に潜った南大門の反対側の北側から五重塔と金堂を眺めています。

法隆寺参拝の折に最初に潜った南大門の反対側の北側から五重塔と金堂を眺めています。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

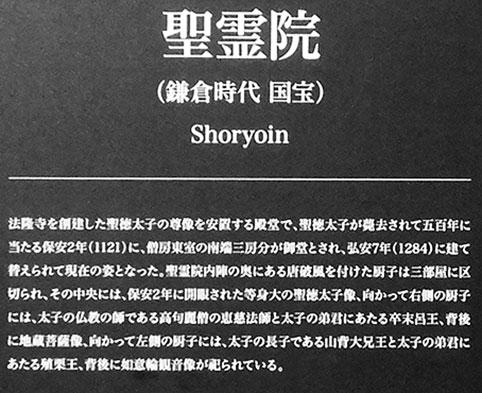

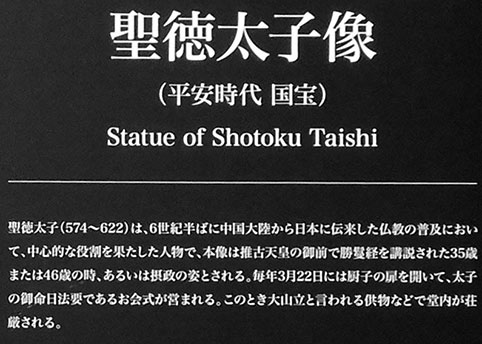

聖霊院(しょうりょういん):私の記憶が確かなら靴を脱いで階段を数段登ってお参りをさせて貰ったと思います。平安時代末期の作と言われる聖徳太子像に手を合わせた記憶が残っていますが確かではありません。高齢の方が階段の下に並んだ自分の靴が分からなくなったのか戸惑っている姿を目にした記憶が合わせて残っています。

聖霊院(しょうりょういん):私の記憶が確かなら靴を脱いで階段を数段登ってお参りをさせて貰ったと思います。平安時代末期の作と言われる聖徳太子像に手を合わせた記憶が残っていますが確かではありません。高齢の方が階段の下に並んだ自分の靴が分からなくなったのか戸惑っている姿を目にした記憶が合わせて残っています。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

西伽藍北側の大講堂、焼失後平安時代に再建されたとの事、確か靴を脱いで御本尊の薬師三尊と四天王像に手を合わせたと思いますが記憶が定かではありません。

西伽藍北側の大講堂、焼失後平安時代に再建されたとの事、確か靴を脱いで御本尊の薬師三尊と四天王像に手を合わせたと思いますが記憶が定かではありません。

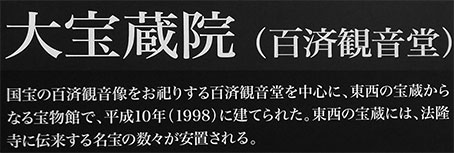

大宝院(だいほうぞういん)の標識が通り道に建っていました。

大宝院(だいほうぞういん)の標識が通り道に建っていました。 案内板に従って築地塀に沿って進んでみました。

案内板に従って築地塀に沿って進んでみました。

大宝院(だいほうぞういん)は、法隆寺境内の建物の中でも新しい建物です。完成は、1998年(平成10年)。百済観音堂、玉虫厨子をはじめとする法隆寺の名宝が所蔵されています。まさか玉虫厨子や百済観音像を目の前で見る事が出来るとは思っていませんでした。まさにあっけにとられてしまいました。

大宝院(だいほうぞういん)は、法隆寺境内の建物の中でも新しい建物です。完成は、1998年(平成10年)。百済観音堂、玉虫厨子をはじめとする法隆寺の名宝が所蔵されています。まさか玉虫厨子や百済観音像を目の前で見る事が出来るとは思っていませんでした。まさにあっけにとられてしまいました。

歴史ある宝物がたくさん収容されている宝物殿です。

東院伽藍の夢殿:旅の始まりで頭が働かず夢殿が有る事をすっかり失念していました。集合時間が迫っているので大急ぎで参道を歩いて参詣をすることにします。

東院伽藍の夢殿:旅の始まりで頭が働かず夢殿が有る事をすっかり失念していました。集合時間が迫っているので大急ぎで参道を歩いて参詣をすることにします。 舎利殿・絵殿:夢殿の北側に建つ横長の建物。入場時に手渡された法隆寺縁起(説明書う)によれば鎌倉時代に建てられ、絵殿の説明版が立つ建物(左側部分)には聖徳太子の事蹟を描いた障子絵が収められていて、舎利殿(入り口の右側と思われる)には合掌する聖徳太子の掌中現れた舎利を安置していると書かれています。

舎利殿・絵殿:夢殿の北側に建つ横長の建物。入場時に手渡された法隆寺縁起(説明書う)によれば鎌倉時代に建てられ、絵殿の説明版が立つ建物(左側部分)には聖徳太子の事蹟を描いた障子絵が収められていて、舎利殿(入り口の右側と思われる)には合掌する聖徳太子の掌中現れた舎利を安置していると書かれています。

法起寺の三重塔:住所:奈良県生駒郡斑鳩町岡本1873。法隆寺でのお詣りを終わり次の薬師寺に向かうバスの中で博識の車掌さんが右に見えるのが聖徳太子由来の法起寺の日本最古の三重塔と説明してくれました。創建は慶雲三年(706年)、飛鳥時代建てられた日本最古法隆寺の五重塔と合わせて説明をしてくれました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

薬師寺でのお参りの前に境内を抜けて大急ぎで薬師寺から約600m程北の方角にある唐招提寺に向かいました。薬師寺から続く歴史の道の道標が立つ道が極めて心地良くそれだけでも訪れた事が幸運に思えてきました。二つのお寺に参詣する人が時折行き交う以外悠久の歴史の中に現代の静かな街並みが続きます。

薬師寺でのお参りの前に境内を抜けて大急ぎで薬師寺から約600m程北の方角にある唐招提寺に向かいました。薬師寺から続く歴史の道の道標が立つ道が極めて心地良くそれだけでも訪れた事が幸運に思えてきました。二つのお寺に参詣する人が時折行き交う以外悠久の歴史の中に現代の静かな街並みが続きます。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

唐招提寺住所:奈良市五条町13-46。薬師寺から美しい街並みが続く歴史の道を北に進むと直ぐに鑑真和上創建の唐招提寺の南大門に出ました。

唐招提寺住所:奈良市五条町13-46。薬師寺から美しい街並みが続く歴史の道を北に進むと直ぐに鑑真和上創建の唐招提寺の南大門に出ました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

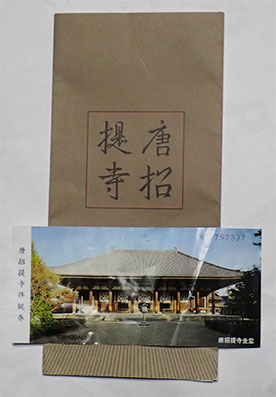

今寺内を通り過ぎてきた薬師寺に比べると緑の多い静かな雰囲気に満ちていました。パンフレットと入場券の写真です。

今寺内を通り過ぎてきた薬師寺に比べると緑の多い静かな雰囲気に満ちていました。パンフレットと入場券の写真です。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

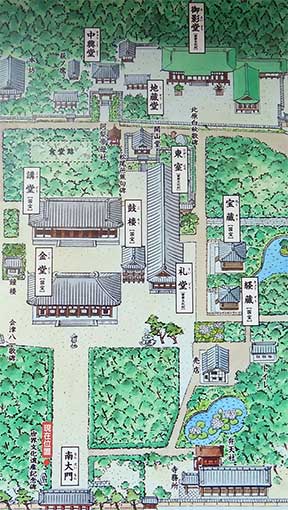

左案内板画像下端の南大門を潜り砂利の敷きつめられた参道を正面の金堂を目指して歩きます。

左案内板画像下端の南大門を潜り砂利の敷きつめられた参道を正面の金堂を目指して歩きます。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

境内の緑の中に穏やかに建つ金堂、心癒される風景が広がります。多くの仏様を拝んできたので頭が混乱してその記憶が定かではありません。

境内の緑の中に穏やかに建つ金堂、心癒される風景が広がります。多くの仏様を拝んできたので頭が混乱してその記憶が定かではありません。

それぞれが思わず手を合わせて祈りたいと思う力を秘めた仏像ばかりです。真ん中に置かれた盧舎那仏に一際強い力で引き寄せられるような気分になります。心を沈めて手を合わせてただ祈りました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

金堂から参道を北西に進むと美しい築地塀に囲まれた本坊に出ました。

金堂から参道を北西に進むと美しい築地塀に囲まれた本坊に出ました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

本坊を囲む長い築地塀にそって進みます。

本坊を囲む長い築地塀にそって進みます。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

薬師寺の参拝とバスの出発時間が気になります。ゆっくりもできないので南大門に向かって金堂方向に戻る事にしました。美しい宝蔵の木組みの壁が見えてきました。

薬師寺の参拝とバスの出発時間が気になります。ゆっくりもできないので南大門に向かって金堂方向に戻る事にしました。美しい宝蔵の木組みの壁が見えてきました。

薬師寺への帰路、再度心地よい歴史の道の風景を楽しみながら進みました。気の遠くなるほどの歴史の中に現代の暮らしが淡々と続けられている様子が私の心を鷲掴みにします。 これ程深い歴史の中の暮らしが存在する場所は斑鳩以外にそうそう見られる事は無いでしょう。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

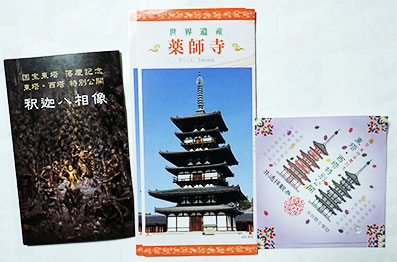

薬師寺:住所 奈良市西ノ京町457。世界遺産の薬師寺の入場券には東塔と西塔の特別拝観券が付いていました。

薬師寺:住所 奈良市西ノ京町457。世界遺産の薬師寺の入場券には東塔と西塔の特別拝観券が付いていました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

薬師寺の南門から境内に進みます。中門の屋根越しに国宝の東塔が美しい姿を見せてくれていました。

薬師寺の南門から境内に進みます。中門の屋根越しに国宝の東塔が美しい姿を見せてくれていました。 金堂:薄暗い堂内に進むと中央に光り輝く薬師如来像が輝くように鎮座していました。無意識のうちに手を合わせてただ無心で祈りました。落ちついて見ると右の日光菩薩と左の月光菩薩が立ち姿で参詣の人々に優し気な目を向けていました。因みにこの金堂は室町時代の享禄元年(1528年)に焼失しましたが、昭和51年(1976年)に再建されたものです。

金堂:薄暗い堂内に進むと中央に光り輝く薬師如来像が輝くように鎮座していました。無意識のうちに手を合わせてただ無心で祈りました。落ちついて見ると右の日光菩薩と左の月光菩薩が立ち姿で参詣の人々に優し気な目を向けていました。因みにこの金堂は室町時代の享禄元年(1528年)に焼失しましたが、昭和51年(1976年)に再建されたものです。![]() 2024.01.02

2024.01.02

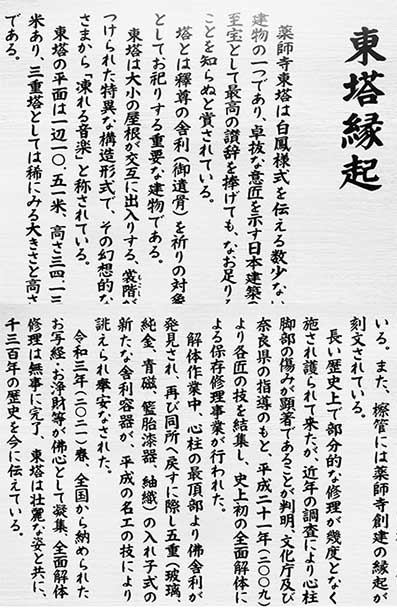

薬師寺東塔:白い壁が如何にも美しさを感じさせる東塔は創建時から現存する薬師寺最古の奈良時代の塔です。大きく張りだした屋根の下に下層を護る一回り小さな裳階(もこし)と呼ばれる小屋根が付けられています。六重塔に見えますが実際は三重の塔との事です。東塔と西塔の特別拝観券を入口で提示して塔の内部を見る事が出来ました。

薬師寺東塔:白い壁が如何にも美しさを感じさせる東塔は創建時から現存する薬師寺最古の奈良時代の塔です。大きく張りだした屋根の下に下層を護る一回り小さな裳階(もこし)と呼ばれる小屋根が付けられています。六重塔に見えますが実際は三重の塔との事です。東塔と西塔の特別拝観券を入口で提示して塔の内部を見る事が出来ました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

東塔の前に建つ案内板。

東塔の前に建つ案内板。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

薬師寺西塔:室町時代の享禄元年(1528年)藤原氏の氏寺である興福寺の宗徒による兵火で金堂等(東塔は喪失を免れましたが)と共に焼失.昭和

56年(1981年)に再建されたものだとの事です。天平時代の趣を感じさせる東塔と異なり赤みを感じるモダンな三重塔に見えます。何処か夕暮れの近い光の中に浮かんでいました

薬師寺西塔:室町時代の享禄元年(1528年)藤原氏の氏寺である興福寺の宗徒による兵火で金堂等(東塔は喪失を免れましたが)と共に焼失.昭和

56年(1981年)に再建されたものだとの事です。天平時代の趣を感じさせる東塔と異なり赤みを感じるモダンな三重塔に見えます。何処か夕暮れの近い光の中に浮かんでいました

![]() 2024.01.02

2024.01.02

西塔の前の説明版:説明版の内容を調べると、室町時代の享禄元年(1528年)藤原氏の氏寺である興福寺の宗徒による兵火で金堂等(東塔は喪失を免れましたが)と共に焼失した事だと知りました。

西塔の前の説明版:説明版の内容を調べると、室町時代の享禄元年(1528年)藤原氏の氏寺である興福寺の宗徒による兵火で金堂等(東塔は喪失を免れましたが)と共に焼失した事だと知りました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

午後4時50分:バスが止められた南駐車場へと戻ります。何とか時間内に唐招提寺を終わって戻れました。

午後4時50分:バスが止められた南駐車場へと戻ります。何とか時間内に唐招提寺を終わって戻れました。

近鉄橿原線の電車が帰路の道脇を通り過ぎていきました。気の遠くなるような歴史の広がる中での夢見心地の散策から電車の通り過ぎる大きな音で現実に引き戻されました。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

午後5時18分:奈良市内のホテルに戻るバスの中から平城京跡の第一次大極殿院大極門(南門)の赤い建物が夕暮れの中に浮かんでいました。長い歴史には遠く及びもしませんが、それらを凝縮した地を尋ね、そして心を押しつぶられるように満たされた十分に長い一日でした。

午後5時18分:奈良市内のホテルに戻るバスの中から平城京跡の第一次大極殿院大極門(南門)の赤い建物が夕暮れの中に浮かんでいました。長い歴史には遠く及びもしませんが、それらを凝縮した地を尋ね、そして心を押しつぶられるように満たされた十分に長い一日でした。

他人に連れられての団体での旅を拒んできた私の勝手な思いを粉微塵に粉砕してくれた出雲への旅に続く密度の濃い旅になりそうです。

![]() 2024.01.02

2024.01.02

| 本日カウント数- | 昨日カウント数-

|