今年の猛暑に辟易して町から離れて少し北の街に出かけることにしました。できるだけ馴染みの少ない場所にしようといろいろ迷った結果、随分昔、一度尋ねた事のある伊香保温泉に行くことにしました。目的の一つが、個人的に出雲と奈良に興味を持つことから、周辺に多く見られる古墳を訪ねててみたいと思いました。途中農協の野菜や果物を買いながら榛名山にも立ち寄ってみることにしました。

①関越道・上里インター⇒農協・上里カンターレの洋菓子・中央軒煎餅での買い物⇒山上碑・山上古墳⇒高崎市・春日神社

②榛名町中室田の道祖神⇒榛名山

③伊香保温泉石段街⇒伊香保神社⇒法水寺⇒水澤観世音

④八幡神社⇒黒髪神社⇒高崎市赤城若御子神社

⑤二子山古墳⇒八幡塚古墳⇒進雄神社⇒玉村八幡宮

12:51・JAはぐくみ はにわの里住所・群馬県高崎市保渡田町1940−4。今回の旅で最も楽しみしていた”保渡田八幡塚古墳”。まず最初に古墳群中にあるJAの農産物直売所を訪ねます。 直売所の駐車場の道路を挟んだ反対側に保渡田八幡塚古墳の広大な墳墓や大量の埴輪が見えます。はやる気持ちを抑えて買い物をすべく店に入りました。

12:51・JAはぐくみ はにわの里住所・群馬県高崎市保渡田町1940−4。今回の旅で最も楽しみしていた”保渡田八幡塚古墳”。まず最初に古墳群中にあるJAの農産物直売所を訪ねます。 直売所の駐車場の道路を挟んだ反対側に保渡田八幡塚古墳の広大な墳墓や大量の埴輪が見えます。はやる気持ちを抑えて買い物をすべく店に入りました。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

12:53・季節が適当でなかったのかここでも残念ながら余り目ぼしい買い物が出来ませんでした。まず最初にJA直売所から見える丘陵の二子山古墳を訪ねることにしました。

12:53・季節が適当でなかったのかここでも残念ながら余り目ぼしい買い物が出来ませんでした。まず最初にJA直売所から見える丘陵の二子山古墳を訪ねることにしました。

古墳入口の木陰に車を止めてJAの店を見ています。後方の山脈の中で尖った山が多分榛名山ではないかと思いますが確かではありません。

家人は暑いので車で待つと言うので一人で古墳に登ることにしました。3世紀半ばから7世紀頃まで続いた古墳時代、これから見る古墳群は今から1500年程昔の5世紀後半から6世紀初めの30年程の間に作られた墳墓群との事です。今回は時間の関係もあり二子山古墳と八幡塚古墳を見ることにしました。楽しみにしていた古墳群に隣接する”かみつけの里博物館”が休みだったため情報は古墳の周囲に置かれた案内板だけが頼りとなりました。

*下記を含めて、一部情報は”高崎市文化財情報”のサイトを参考にさせていただきました。

今回楽しく見させてもらった古墳は、5世紀後期から6世紀初めに作られた井出二子山古墳→保渡田八幡塚古墳の二つの前方後円墳です。約30年の間に私が見た順序の順に作られたとの事です。二子山古墳は出来る限り発掘調査以前の状態を保っ状態、八幡塚古墳は発掘調査後石積等を整備し美しい姿を再現してあるようです。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

二子山古墳住所:高崎市井出町1403

二子山古墳住所:高崎市井出町1403

12:54・最初に訪ねた二子山古墳の入り口に案内板がありました。二子山古墳の周りも幾つかの古墳があると書かれています。地図に記された赤い印が榛名山の噴火前、青い点が噴火後に作られて墳墓との事です。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

11:32・上記写真の大きな墳墓が祀られた小山への階段を登り始めます。登り出すほどに青空と上州の美しい山並みが辺りに聳えている美しいこの地が墳墓に選ばれた理由が腑に落ちてきました。

11:32・上記写真の大きな墳墓が祀られた小山への階段を登り始めます。登り出すほどに青空と上州の美しい山並みが辺りに聳えている美しいこの地が墳墓に選ばれた理由が腑に落ちてきました。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

小山上の古墳の上には説明版がありました。大変興味深かったので出来る限り記載いたしたいと思います。

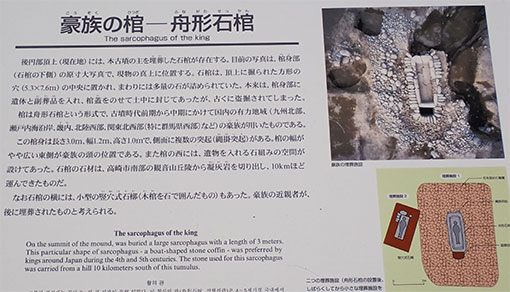

◎説明版見出し・豪族の棺ー舟形石棺

説明によれば階段を登って私の立つ古墳の地面の下に写真の豪族をいれた舟形石棺が埋められていると書かれていました。石棺のサイズは長さ3m、幅1.2m、高さ1mで側面には縄掛突起があるとの事です。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

◎説明版見出し・石棺の姿

二子山古墳に埋葬された石棺を各角度から写した画像です。

上段画像左から:東斜め方向から、東方向から、西方向から

下段画像左から:南方向から、東側の縄掛突起、もう一つの埋葬施設、

![]() 2025.09.02

2025.09.02

12:57・二子山古墳の上には幾つかの案内板があります。

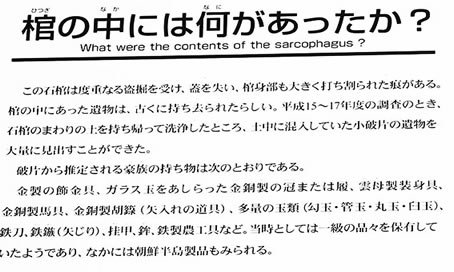

◎説明版見出し・棺の中には何があったか?

古墳の別の説明版”棺の中には何があったか?”には度々盗掘で荒らされ埋葬品も持ち去られたようです。平成15~17年の調査で土中に大量の埋葬品の破片を見つけ、それらから見つけ出された当時の一級品の豪族の持ち物が判明しました。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

左は説明版の画像部分を分割拡大した画像です。

左は説明版の画像部分を分割拡大した画像です。

左行には金の飾り金具、玉類、冠または履(くつ)、矢を入れた武具の破片。右行には雲母製の飾り、馬具の破片、鉄よろいの破片、刀の破片、鉾、農工具

12:57・古墳の上から辺りの形式を眺めてみました。緑豊かな田園の風景と背景に榛名山と思われる頂が広がるこの地に眠る豪族にはまさに神の国のようおもえるでしょう。

12:57・古墳の上から辺りの形式を眺めてみました。緑豊かな田園の風景と背景に榛名山と思われる頂が広がるこの地に眠る豪族にはまさに神の国のようおもえるでしょう。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

古墳からの美しい見晴らしをゆっくり楽しんでいます。西方向の浅間山方向の風景ではないかと思いますが確かではありません。古墳らしい丸い台地が眼下に望まれます。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

12:59・二子山古墳を振り返ってみました。古墳の上に上った階段が見えます。1500年前の人達が築いた場所に実際に立つような余り経験の無い古墳巡りにいささか舞い上がっているようです。

12:59・二子山古墳を振り返ってみました。古墳の上に上った階段が見えます。1500年前の人達が築いた場所に実際に立つような余り経験の無い古墳巡りにいささか舞い上がっているようです。

隣接する八幡塚古墳に向かいます。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

高崎市の参考文献:八幡塚古墳 発掘調査所見にもとづいて、1500年前の姿の古墳を再現しました。内堤の一角には、人物・動物の形をした埴輪群像が復元されています。後円部には、王の棺(舟形石棺)の実物が見学できるドーム施設があります。

13:02・八幡塚古墳住所:高崎市保渡田町2000−1。

二子山古墳に隣接する美しい広大な八幡塚古墳は多くの発掘調査に諸々の遺物や情報から1500年前の姿を再現したものとの事です。誰一人いない美しい古墳の上に登ってみることにします。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

13:03・古墳の発掘から見つかった人や遺物に基づき動物の埴輪が再現されて大量に置かれていました。

13:03・古墳の発掘から見つかった人や遺物に基づき動物の埴輪が再現されて大量に置かれていました。

埴輪の置かれた脇を通り石組みを登ることにしました。美しい古墳の石組みがかっての面影を元に再現されているとの事、古代の人々の暮らしや心の豊かさに驚かされます。古墳の背景は青空と上州の美しい山並み、再度古墳の地に最適の地であったと思いました。

墳墓の上に見える緩やかな坂道を右方向に歩いてみることにしました。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

再現された埴輪が大量に置かれていました。これほどの遺物を作る技術と財力の存在には驚かされます。出雲や奈良から遠く離れたこの地の大きな力を目にして、誕生から国へと発展していく事が出来た歴史が納得できます。

再現された埴輪が大量に置かれていました。これほどの遺物を作る技術と財力の存在には驚かされます。出雲や奈良から遠く離れたこの地の大きな力を目にして、誕生から国へと発展していく事が出来た歴史が納得できます。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

13:04・再現された美しい八幡塚古墳に作られた石段を登り上部に出ることにしました。

13:04・再現された美しい八幡塚古墳に作られた石段を登り上部に出ることにしました。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

説明版に書かれた墳丘の歴史を見て再度当時の人々の能力に感じ入り親近感を覚えます。

説明版に書かれた墳丘の歴史を見て再度当時の人々の能力に感じ入り親近感を覚えます。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

13:05・1500年前に作れたものを再現したという長大な墳丘の大きさに圧倒されます。広大な青空と背景の山脈の中の背景があってこそ神々しさがにじみ出てくる風景です。

13:05・1500年前に作れたものを再現したという長大な墳丘の大きさに圧倒されます。広大な青空と背景の山脈の中の背景があってこそ神々しさがにじみ出てくる風景です。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

13:06・墳墓の上にある説明版をみると先ほど訪れた二子山古墳が描かれていました。

13:06・墳墓の上にある説明版をみると先ほど訪れた二子山古墳が描かれていました。

二子山古風の前には当時の古墳時代の水田跡も見られます。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

13:06・古墳の上の展望場所から広大な墳墓と辺りの風景を思う存分堪能させて貰います。

13:06・古墳の上の展望場所から広大な墳墓と辺りの風景を思う存分堪能させて貰います。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

駐車場から歩いてきた方向を眺めています。沢山の埴輪が置かれた場所が見えます。そろそろ帰還の時間が来たようです、帰路は埴輪を見ながら戻ることにします。

駐車場から歩いてきた方向を眺めています。沢山の埴輪が置かれた場所が見えます。そろそろ帰還の時間が来たようです、帰路は埴輪を見ながら戻ることにします。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

13:08・驚くほど多量の再現された色々な埴輪が無造作に砂利の敷き詰められた広場に置かれていました。通常、遺跡類の見学時には注意書きや立ち入り禁止等の処置が施され、かなり慎重に行動することがおおいのですが、今回の旅では、見学者との信頼関係を信じてような様子が感じられて緊張感が感じられない快適な場所ばかりでした。

13:08・驚くほど多量の再現された色々な埴輪が無造作に砂利の敷き詰められた広場に置かれていました。通常、遺跡類の見学時には注意書きや立ち入り禁止等の処置が施され、かなり慎重に行動することがおおいのですが、今回の旅では、見学者との信頼関係を信じてような様子が感じられて緊張感が感じられない快適な場所ばかりでした。

この埴輪の場所も、オリジナルではないとしても幾つかの遺跡で感じた開放感が印象的で楽しく歩きかつ見ることができました。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

13:08・隣接する"かみつけの里博物館が火曜は定休日とのこと、残念ながら今回は諦めることにしました。 八幡古墳を見た後、関越道に乗るまでの間、群馬県の神社に立ち寄ることにしました。

13:08・隣接する"かみつけの里博物館が火曜は定休日とのこと、残念ながら今回は諦めることにしました。 八幡古墳を見た後、関越道に乗るまでの間、群馬県の神社に立ち寄ることにしました。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

13:47・進雄(すさのう)神社住所:高崎市柴崎町801。最初に訪ねたのは進雄(すさのう)神社、広い駐車場と長い参道を持つ大きな社です。さぞかし初もうでの折には多くの参拝の人が訪ねる事でしょう。

13:47・進雄(すさのう)神社住所:高崎市柴崎町801。最初に訪ねたのは進雄(すさのう)神社、広い駐車場と長い参道を持つ大きな社です。さぞかし初もうでの折には多くの参拝の人が訪ねる事でしょう。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

玉村町を東西に横断する日光例幣使道沿いに建つ一の鳥居を始め、国指定重要文化財である本殿・幣殿など、境内には深い歴史と崇敬の念を感じさせる建造物が多く残されております。

かなり長い参道を歩いて拝殿の見える場所までやってきました。残暑の厳しいこともあり参拝の人の姿はまばらです。

かなり長い参道を歩いて拝殿の見える場所までやってきました。残暑の厳しいこともあり参拝の人の姿はまばらです。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

荘厳な拝殿の佇まいに圧倒されます。拝殿の前まで進んで参拝をさせてもらいました。

荘厳な拝殿の佇まいに圧倒されます。拝殿の前まで進んで参拝をさせてもらいました。

説明によれば、京からの例幣使が日光東照宮に向かう往路は中山道をから日光に向かうと書かれているの見て、昔なにかの小説で読んだ記憶が頭に浮かんできました。因みに東照宮から江戸への道は、私には馴染みの日光の例幣使街道から奥州街道を進むことになります。江戸から京への帰路は東海道になるようです(てっきり江戸までの往復と思っていました)。この神社の鳥居の前をかっての例幣使が通った道と書かれているのを見て神社の重厚な作りと深みのある佇まいが納得できました。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

美しい扁額もかなりのこだわりを感じさせる作りです。日光との繋がりから例幣使街道沿いの道に鎮座する神社はかなり確率で東照宮の雰囲気の片鱗を感じさせるものが多いという印象があります。

美しい扁額もかなりのこだわりを感じさせる作りです。日光との繋がりから例幣使街道沿いの道に鎮座する神社はかなり確率で東照宮の雰囲気の片鱗を感じさせるものが多いという印象があります。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

かなり珍しい青銅製の狛犬が祀られています。右に置かれた阿像、表情の表現などは石像より自由度が高いのかすっきりとした姿で鎮座しているようです。同じ例幣使街道の栃木県今市市・今市瀧尾神社の青銅製の狛犬を思い出します。

かなり珍しい青銅製の狛犬が祀られています。右に置かれた阿像、表情の表現などは石像より自由度が高いのかすっきりとした姿で鎮座しているようです。同じ例幣使街道の栃木県今市市・今市瀧尾神社の青銅製の狛犬を思い出します。

そして青銅製の狛犬を見ると常に思い出す事ですが、精緻な作りの江戸の狛犬が目に浮かんできます。新宿花園神社に鎮座する文政4年(1821年・辛巳)の唐獅子像です。江戸の職人の技と心意気がにじみ出ているようで私の心を打つ青銅像です。

左に置かれた吽像、どこかおっとりした石像の狛犬より厳しい表情に感じられます。

左に置かれた吽像、どこかおっとりした石像の狛犬より厳しい表情に感じられます。

広い参道の両側に置かれた狛犬なので吽像の後ろから阿像を写しましたが小さな姿に写ってしまいました。

広い参道の両側に置かれた狛犬なので吽像の後ろから阿像を写しましたが小さな姿に写ってしまいました。

台座には奉納された昭和50年の年号が刻まれていました。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

13:53・末社の稲荷神社で参拝して駐車場に戻ることにします。

13:53・末社の稲荷神社で参拝して駐車場に戻ることにします。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

14:25・玉村八幡宮住所:群馬県佐波郡玉村町下新田1番地。

街への帰路に乗る関越道 ・玉村インターを通り越して旅の最後に訪れる玉村八幡宮に到着。

大きな随神門を通ると長い参道の先に本殿が見えます。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

長い参道の途中に狛犬が置かれていました。右に置かれた阿像、ゆったりした姿が親しみを感じさせる穏やかな彫の狛犬です。かなりの腕の石工の人が彫ったと推測されます。

長い参道の途中に狛犬が置かれていました。右に置かれた阿像、ゆったりした姿が親しみを感じさせる穏やかな彫の狛犬です。かなりの腕の石工の人が彫ったと推測されます。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

左に置かれた吽像、猛々しさを感じさせない穏やかな表情の石像に見えました。阿像と同じく何時までも見ていたい気がする親近感のわいてくる石像です。

左に置かれた吽像、猛々しさを感じさせない穏やかな表情の石像に見えました。阿像と同じく何時までも見ていたい気がする親近感のわいてくる石像です。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

かなり高い台座の上に置かれた狛犬の細部は見ることが出来ませんが、全ての彫が見ごたえある出来に感じました。石工名や年代を探したのですが残念ながら見つけることが出来ませんでした。素人の推測ですが、明治か大正ではないかと思いました。

かなり高い台座の上に置かれた狛犬の細部は見ることが出来ませんが、全ての彫が見ごたえある出来に感じました。石工名や年代を探したのですが残念ながら見つけることが出来ませんでした。素人の推測ですが、明治か大正ではないかと思いました。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

長い参道をゆっくり歩きながら辺りの佇まいを存分に楽しむことが出来ました。鳥居の先に拝殿が見えてきました。

長い参道をゆっくり歩きながら辺りの佇まいを存分に楽しむことが出来ました。鳥居の先に拝殿が見えてきました。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

14:30・かなり艶やかな色彩で彩られた美しい拝殿で今回の旅の無事のお礼を申し述べます。

14:30・かなり艶やかな色彩で彩られた美しい拝殿で今回の旅の無事のお礼を申し述べます。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

参拝を済ませて随神門の先にある神社の駐車場に戻ることにしました。玉村八幡宮の長い参道が旅の最後の散策となります。名残りが尽きませんが、参道歩きの間に、帰路の混雑する高速での緊張する気持ちに心具合を入れ変えることにします。

参拝を済ませて随神門の先にある神社の駐車場に戻ることにしました。玉村八幡宮の長い参道が旅の最後の散策となります。名残りが尽きませんが、参道歩きの間に、帰路の混雑する高速での緊張する気持ちに心具合を入れ変えることにします。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

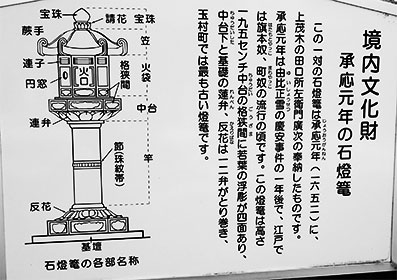

14:32・参道の途中に美しい一対の石灯篭と説明版が見えます。立ち止まって読ませてもらうことにしました。承応元年(1652年)に奉納された高さ195cmの石灯篭と書かれていました。

14:32・参道の途中に美しい一対の石灯篭と説明版が見えます。立ち止まって読ませてもらうことにしました。承応元年(1652年)に奉納された高さ195cmの石灯篭と書かれていました。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

屋外の置かれた石灯篭がよくもこれほど綺麗な状態残されたものだと驚かされます。

屋外の置かれた石灯篭がよくもこれほど綺麗な状態残されたものだと驚かされます。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

14:39・随神門まで戻ってきました。改めて随神門をしみじみと眺めてみました。細部の彫も見ごたえがありますが、天井裏に野の花と和歌が書き込まれた沢山の美しい絵を暫く見上げていました。

14:39・随神門まで戻ってきました。改めて随神門をしみじみと眺めてみました。細部の彫も見ごたえがありますが、天井裏に野の花と和歌が書き込まれた沢山の美しい絵を暫く見上げていました。

随神門前の道路を渡ってから再度手を合わせてお礼を申し述べました。

![]() 2025.09.02

2025.09.02

個人的には、美しい自然の風景に恵まれた場所であることは分かっていましたが今回訪れた遺跡の数々には驚かされました。一般的には、当然の事ですが近づくことや、歩き回ることを規制される場合が多いのですが、今回の旅の場所は、どこでも見る人に最大限の楽しさを与えてくれる仕組みで大いに堪能することが出来ました。加えて美しい風景の中にあるそれらの遺跡も、俗っぽい建物も無く透明感を保った場所であったことも大いに驚かされかつ思い出に残る旅となった一因です。

もし機会があれば再度、幾つかの遺跡を訪ねてみたい言う思いが湧いてきています。

榛名山から伊香保温泉・古墳巡り・2025年9月2日 ①へ ②へ ③へ ④へ ⑤・終わり。

![]() 2025.09.02

2025.09.02