前回の墨東綺譚の物語の町・東向島を歩いた折にはかなり心が騒いでいて、見るべき事物を前にしても上の空であったと、虚ろな目がただその上を通り過ぎていたことを極めて残念に思っていました。

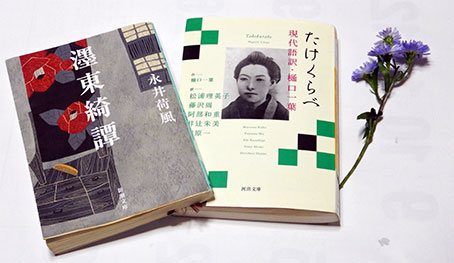

再度の訪問を計画していましたが、墨東綺譚の荷 風(文中・大江匡)とお雪さんの出会う折の突然の突風と激しい降雨の場面が何故か樋口一葉の”たけくらべ”のクライマックスに似ていることが不思議な気がしてなりませんでした。二つの物語の類似性に胸騒ぎがしたほどです。

風(文中・大江匡)とお雪さんの出会う折の突然の突風と激しい降雨の場面が何故か樋口一葉の”たけくらべ”のクライマックスに似ていることが不思議な気がしてなりませんでした。二つの物語の類似性に胸騒ぎがしたほどです。

そんな折、何度目かの新潮社版の”墨東綺譚”読書の折に巻末の解説を読んで、P134の一葉好きの荷風が”たけくらべ”を意識していたとの文章に思わず仰天してしまいました。大好きな二つの物語の間に細い接点がありそうに思えてきました。

かたや吉原、此方は玉ノ井、互いに隅田川を挟んだ東と西の町でした。一緒に尋ねてみたいという思いが抑え難くなりました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

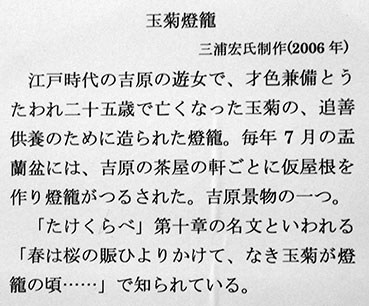

⇧一葉記念館のパンフレット類

ただ知識を得ようとそれに注力すると物語を読む楽しさに支障を来すので気を付けないといけないと常々心しているところです。

ただ知識を得ようとそれに注力すると物語を読む楽しさに支障を来すので気を付けないといけないと常々心しているところです。

例えば、この墨東綺譚の解説にお雪さんが一人の特定の女性ではなく、玉ノ井の窓際の複数の人達から作り出されたモデルではと書かれています。

さもありなんとは思いますが、知らなければ良かったと言う思いがしました。頭に描いたお雪さんの姿が消えてなくなりそうです。知識は一先ず置いて、出来る限り物語の中に身を没して目の前に広がるその舞台を尋ねてみたいと思います。

知識を得たとしても物語の自分勝手な感動が揺らがないという思いがしたので、今回は一葉記念館を訪ねる事にしました。数時間の滞在では極めて勿体ない濃密な陳列物の数々に出会いました。そしてその裏側に、私の錯覚かもしれませんが、説明文の数々にはこの街から生まれた物語の作者である、小説を生業とすると決断した、一葉に対するあたたかな心使いまでもが感じられました。再度訪れたい記念館に出会えたことは今回の街歩きの大きな見つけものです。入館料一般¥300

![]() 2022.11.01

2022.11.01

今回は”たけくらべ”の町から墨東綺譚の町の順序で尋ねてみることにしました。私が今までの東京の町を歩いた中でも、もしかすると最も密度の高い散策の一つだったのではと思いました。町々の風景に重ねた物語からの感動が心に溢れるほどに深まったようです。![]() 2022.11.01

2022.11.01

9:55・都内に残る早稲田と三ノ輪橋を結ぶ都電・荒川線に乗ることは、この二つの物語の中に入り込むためにはかなり有効な交通手段に思えます。JR王子駅から都電に乗って三ノ輪橋に向かいました。物語の始まりです。

9:55・都内に残る早稲田と三ノ輪橋を結ぶ都電・荒川線に乗ることは、この二つの物語の中に入り込むためにはかなり有効な交通手段に思えます。JR王子駅から都電に乗って三ノ輪橋に向かいました。物語の始まりです。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

王子駅の東を塞ぐ飛鳥山方向から流れてくる石神井川(音無川)に、作業船が浮かんでいました。まだこの辺りでは流れが見られますが、分流としてかっての山谷掘方向への流れ・音無川は暗渠にその流れが消えてしまいます。

王子駅の東を塞ぐ飛鳥山方向から流れてくる石神井川(音無川)に、作業船が浮かんでいました。まだこの辺りでは流れが見られますが、分流としてかっての山谷掘方向への流れ・音無川は暗渠にその流れが消えてしまいます。

尚、石神井川は西に流れて明治通りの溝田橋を抜けてやがて隅田川に合流します。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

前回10月4日の墨東綺譚の町を歩いた帰路、隅田川でジョギングを楽しみながら尋ねた都電脇にある神田湯が車窓から見えました。

前回10月4日の墨東綺譚の町を歩いた帰路、隅田川でジョギングを楽しみながら尋ねた都電脇にある神田湯が車窓から見えました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

10:26・生活感溢れる町の姿を目の前に見ながら終点の三ノ輪橋に到着しました。早稲田行きの電車がホームを離れていきました。

10:26・生活感溢れる町の姿を目の前に見ながら終点の三ノ輪橋に到着しました。早稲田行きの電車がホームを離れていきました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

前回尋ねた折の三ノ輪橋商店街は残念ながら気のせいか以前の活気が薄れているように見えました。時間が早かったのかもしれませんが、最初の目的地、浄閑寺に向かうことにします。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

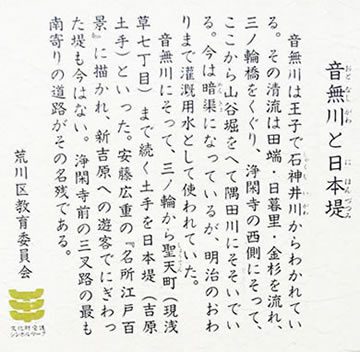

道路の反対側に渡ると三ノ輪橋跡の案内板があります。かって、この地には先程目にした音無川が流れ下り日光街道(4号国道)と交差するこの地に橋があったと記されていました。

道路の反対側に渡ると三ノ輪橋跡の案内板があります。かって、この地には先程目にした音無川が流れ下り日光街道(4号国道)と交差するこの地に橋があったと記されていました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

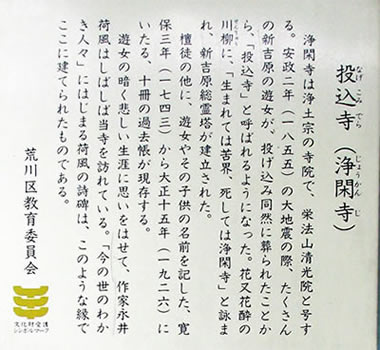

2008年1月28日に参拝の折に大きな驚きに見舞われた浄閑寺、今回は心を静めて新吉原供養塔に手を合わせる事が出来そうです。

2008年1月28日に参拝の折に大きな驚きに見舞われた浄閑寺、今回は心を静めて新吉原供養塔に手を合わせる事が出来そうです。

その慰霊塔と向き合うようにある荷風慰霊の石碑もゆっくり見たいと思っています。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

都電の窓から見た石神井川から分岐する音無川、現在では暗渠を流れています。

都電の窓から見た石神井川から分岐する音無川、現在では暗渠を流れています。 説明板に書かれた浄閑寺山門前の3差路の一番南、かって日本堤の有ったと思われる道路、明治通り側、を覗いてみました。かって日本堤があった家並みの先にスカイツリーが道を塞ぐように立ちはだかっていました。時の流れが実感できる風景です。

説明板に書かれた浄閑寺山門前の3差路の一番南、かって日本堤の有ったと思われる道路、明治通り側、を覗いてみました。かって日本堤があった家並みの先にスカイツリーが道を塞ぐように立ちはだかっていました。時の流れが実感できる風景です。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

山門入り口に置かれた石仏と投げ込み寺と呼ばれた浄閑寺のその由来が書かれた説明版があります。石仏には花が活けられていました。ここに日本堤の北端があり千住に通じる事を思えばこの地が江戸の物語に登場する訳が分かります。

山門入り口に置かれた石仏と投げ込み寺と呼ばれた浄閑寺のその由来が書かれた説明版があります。石仏には花が活けられていました。ここに日本堤の北端があり千住に通じる事を思えばこの地が江戸の物語に登場する訳が分かります。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

江戸の物語にはしばしばその舞台として目にする投げ込み寺の一つですが、新吉原が近い事から最も知られているお寺だと思われます。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

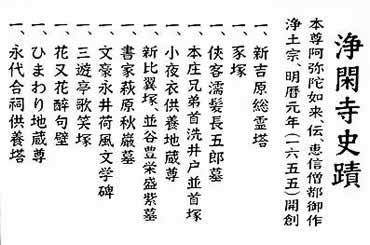

説明版に書かれた浄閑寺の史跡の中に私が見つけられたのは新吉原総霊塔、文豪永井荷風文学碑、花又花酔句壁、ひまわり地蔵尊です。

説明版に書かれた浄閑寺の史跡の中に私が見つけられたのは新吉原総霊塔、文豪永井荷風文学碑、花又花酔句壁、ひまわり地蔵尊です。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

境内から本堂に向かって手を合わせてお祈りをさせていただきました。

境内から本堂に向かって手を合わせてお祈りをさせていただきました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

墓所の中でも一際目立つ新吉原供養塔で手を合わせました。長い時間の流れの中でどれほどの多くの人々の御霊が供養されてきたのかと胸が痛みます。

墓所の中でも一際目立つ新吉原供養塔で手を合わせました。長い時間の流れの中でどれほどの多くの人々の御霊が供養されてきたのかと胸が痛みます。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

慰霊塔横の隙間から未だ白い骨壺に収められた慰霊が数個見えました。生きとし生けるものの旅路の果てを現実の物として目にして身が締め付けられる思いです。

慰霊塔横の隙間から未だ白い骨壺に収められた慰霊が数個見えました。生きとし生けるものの旅路の果てを現実の物として目にして身が締め付けられる思いです。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

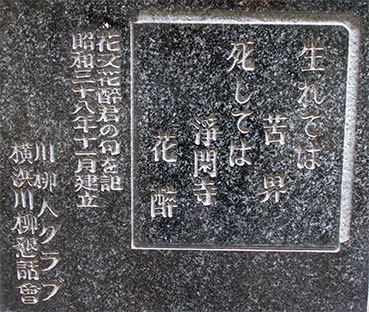

有名な花又花粋の句が刻まれた石碑を見ながら”生まれては苦界 死しては浄閑寺”と小声で唱えてみました。

有名な花又花粋の句が刻まれた石碑を見ながら”生まれては苦界 死しては浄閑寺”と小声で唱えてみました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

浄閑寺のホーム・ページの説明ではこの石の造形物は”荷風花畳型筆塚”とかかれていました。この塚の中には荷風の2枚の歯と常用していた小筆が収められているとの事です。荷風所縁の地で私は手を合わせて祈らせてもらいました。

浄閑寺のホーム・ページの説明ではこの石の造形物は”荷風花畳型筆塚”とかかれていました。この塚の中には荷風の2枚の歯と常用していた小筆が収められているとの事です。荷風所縁の地で私は手を合わせて祈らせてもらいました。![]() 2022.11.01

2022.11.01

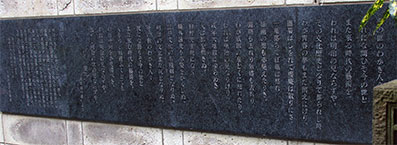

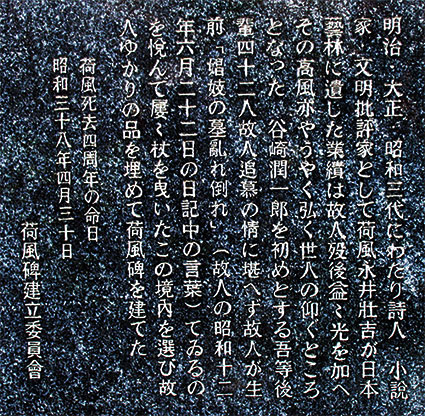

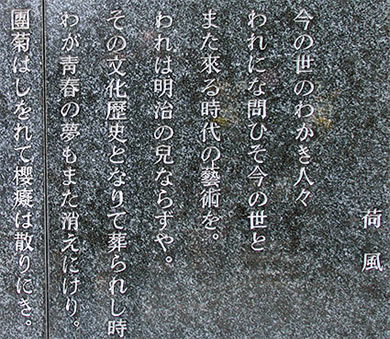

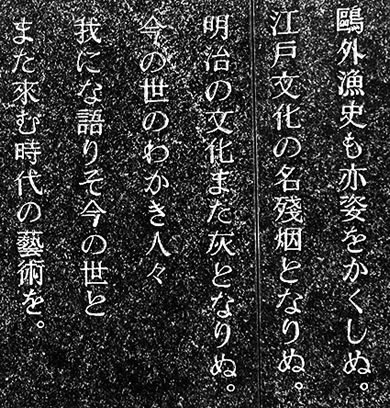

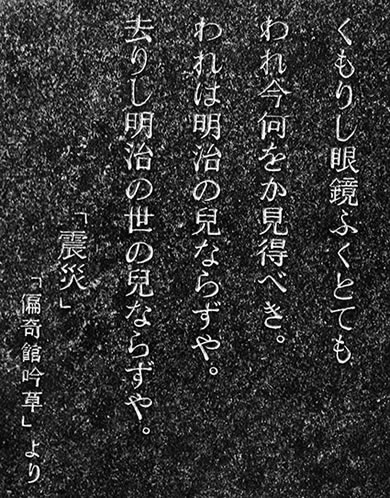

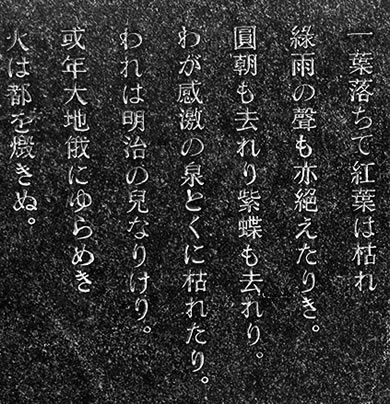

1923年(大正12年)9月1日の関東大震災を詠嘆する長大な歌碑、後日自分で読めるように最後の建立由来の石碑を含めて5か所に分けて写してみました。

1923年(大正12年)9月1日の関東大震災を詠嘆する長大な歌碑、後日自分で読めるように最後の建立由来の石碑を含めて5か所に分けて写してみました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

⑤ 国立図書館のデジタルコレクションには昭和23年・筑摩書房・偏奇館吟草・永井荷風著のデータが見られました。目次によれば54ページの”燕”の次の57ページにこの”震災”が記載されていました。もしかすると昭和18年頃に初版が出版されているかもしれません。

⑤ 国立図書館のデジタルコレクションには昭和23年・筑摩書房・偏奇館吟草・永井荷風著のデータが見られました。目次によれば54ページの”燕”の次の57ページにこの”震災”が記載されていました。もしかすると昭和18年頃に初版が出版されているかもしれません。

昭和38年(1963年)建立と書かれた石碑の中に谷崎潤一郎を初めとする後輩42人が”故人追慕の情に堪へず”と書かれているのを見て、私の荷風への印象が又大きく動いたようです。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

①今の世のわかき人々・・・ が始まりです。

①今の世のわかき人々・・・ が始まりです。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

1923(大正12)年9月1の関東大震災が書かれています。一葉作品に対する荷風の興味が分かる言葉に出会いました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

③鴎外・・・

③鴎外・・・

![]() 2016.04.12

2016.04.12

④くもりし眼鏡ふくとても・・・

④くもりし眼鏡ふくとても・・・

![]() 2016.04.12

2016.04.12

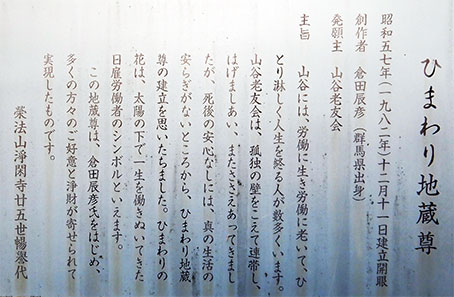

永井荷風の筆塚に隣接するようにお地蔵様が折り重なるように山を作ってまつられていました。

永井荷風の筆塚に隣接するようにお地蔵様が折り重なるように山を作ってまつられていました。![]() 2022.11.01

2022.11.01

発願主に山谷老友会の名前が見えます。説明文を読ませてもらい浄閑寺が江戸の物語でもこのような行いを続けてきた場所だという事が再度理解できました。

発願主に山谷老友会の名前が見えます。説明文を読ませてもらい浄閑寺が江戸の物語でもこのような行いを続けてきた場所だという事が再度理解できました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

左に永井荷風の文学碑、右に新吉原供養塔、その間を抜けて本堂の前に向かいます。手を合わせた後次の千束稲荷神社に向かいました。

左に永井荷風の文学碑、右に新吉原供養塔、その間を抜けて本堂の前に向かいます。手を合わせた後次の千束稲荷神社に向かいました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

何度か参拝に訪れた事のある一葉所縁の千束稲荷神社への道を失い、通りがかりの地元の方に尋ねました。前回もそうなのですが、ご親切に一緒に途中まで同行してくれて横断する陸橋まで教えてくれました。この地ではしばしば親切な人に助けられています。

何度か参拝に訪れた事のある一葉所縁の千束稲荷神社への道を失い、通りがかりの地元の方に尋ねました。前回もそうなのですが、ご親切に一緒に途中まで同行してくれて横断する陸橋まで教えてくれました。この地ではしばしば親切な人に助けられています。

4号国道から左に入ると目の前に目的の千束稲荷神社がありました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

たけくらべに書かれた千束稲荷神社の様子を思い出しながら参拝をさせてもらいました。吉原大門内にも繰り込みそうな勢いを感じる祭りの高揚感が目に浮かびます。今は静まり返った境内の前に立ちお参りをさせてもらいました。

”八月廿日は千束神社のまつりとて、山車だし屋臺に町々の見得をはりて土手をのぼりて廓内なかまでも入込まんづ勢ひ、若者が氣組み思ひやるべし・・・”

![]() 2022.11.01

2022.11.01

周りは大きな建物に取り囲まれた境内だけは別世界のように静まり返っていました。人影が見えない本殿に進んで参拝をさせてもらいました。

周りは大きな建物に取り囲まれた境内だけは別世界のように静まり返っていました。人影が見えない本殿に進んで参拝をさせてもらいました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

境内から4号国道と土手通りをつなぐ道に立つ入口の鳥居方向を写しています。この時間、都会の中に鎮座する神社にも人影は見られません。

境内から4号国道と土手通りをつなぐ道に立つ入口の鳥居方向を写しています。この時間、都会の中に鎮座する神社にも人影は見られません。

私の訪れる村の神社と変わらない静かな境内に立ち大きく深呼吸をしました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

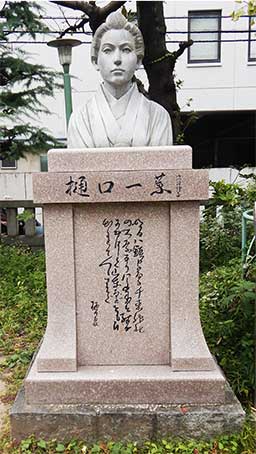

境内に立つ一葉の石像、しっかり口を結び対象物の内実を見抜こうとする眼差しを感じました。台座には一葉自筆の日記が彫り込まれているようです。

境内に立つ一葉の石像、しっかり口を結び対象物の内実を見抜こうとする眼差しを感じました。台座には一葉自筆の日記が彫り込まれているようです。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

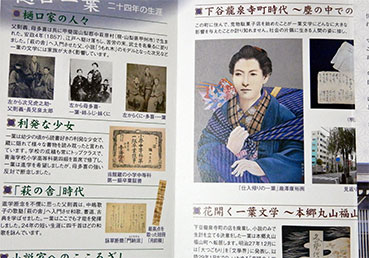

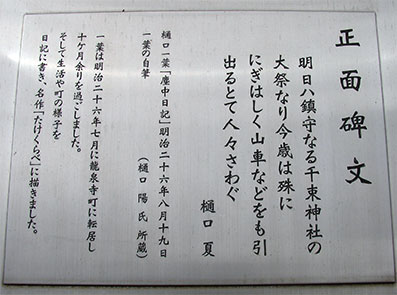

石像台座に彫られた一葉の文章が私にも理解できるように説明されています。一葉は明治26年(1893年)7月20日・一葉21歳・にこの地、(本郷菊坂町より)龍泉寺町に転居し、生活の為に8月6日荒物・駄菓子屋を開きます。その後約10ケ月ほどをこの地で過ごします。

石像台座に彫られた一葉の文章が私にも理解できるように説明されています。一葉は明治26年(1893年)7月20日・一葉21歳・にこの地、(本郷菊坂町より)龍泉寺町に転居し、生活の為に8月6日荒物・駄菓子屋を開きます。その後約10ケ月ほどをこの地で過ごします。

正にこの碑文は”たけくらべ”の文章を想起させるものです。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

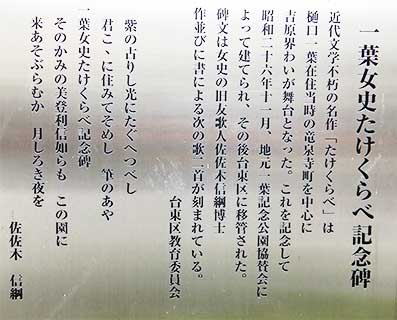

一葉記念館と一葉記念公園が歩行者専用の道を挟んで向き合っています。公園に立つ大きな自然石の一葉女史たけくらべ記念碑が一際目立ちます。

一葉記念館と一葉記念公園が歩行者専用の道を挟んで向き合っています。公園に立つ大きな自然石の一葉女史たけくらべ記念碑が一際目立ちます。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

石碑に彫られた流れるような美しい文字は私には読み切れません。説明版には佐々木信綱の歌、二首が刻まれていると書かれていました。

石碑に彫られた流れるような美しい文字は私には読み切れません。説明版には佐々木信綱の歌、二首が刻まれていると書かれていました。

美登利信如らも この園に来あそぶらむか

の歌を読んで物語の舞台の只中に居る自分の姿をも目に浮かべてみました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

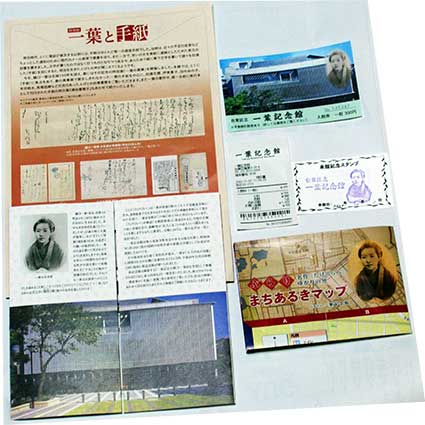

格子戸を模したと思われる入口から入場し受付で入場料の¥300を払ってからテーブルに置かれたパンフレットをいただきました。

家に帰ってゆっくり読んでみました、その内容が一葉の歴史が極めて深く書かれていて見飽きることがありません。ありきたりの事実の記載だけではなく何処か一葉に対する行き届いた心づかいを感じさせる書き方に心を打たれました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

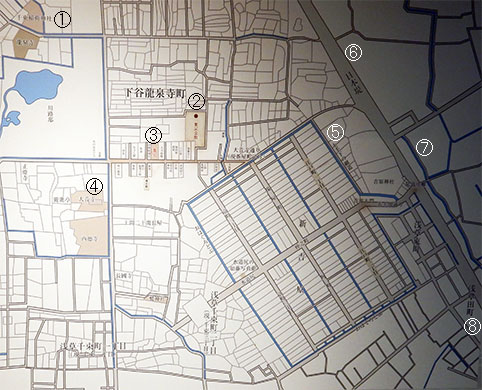

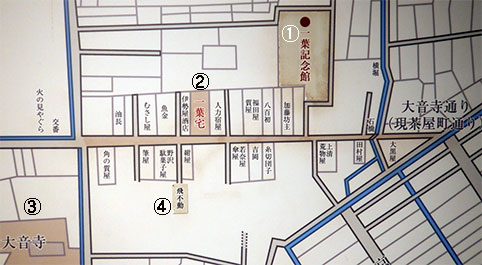

15:25・入口に飾られていた当時の地図に釘付けになりました。たけくらべの情景をより強く頭に浮かべることが出来る極めて私にはありがたい地図に出会いました。

15:25・入口に飾られていた当時の地図に釘付けになりました。たけくらべの情景をより強く頭に浮かべることが出来る極めて私にはありがたい地図に出会いました。

①千束稲荷神社②樋口一葉記念館③樋口一葉旧宅跡④大音寺⑤日本堤・土手下の細道⑥日本堤⑦山谷掘⑧田町

尚③樋口一葉旧宅跡 前を通り④大音寺に向かう道は大音寺通り(茶屋町通り)と呼ばれ左(西方向)に進むと三島神社があります。”たけくらべ”ではこの通りの様子が書かれています。

『大音寺前と名は佛くさけれど、さりとは陽氣の町と住みたる人の申き、三嶋神社の角をまがりてより・・・かたぶく軒端の十軒長屋二十軒長や、商ひはかつふつ利かぬ處とて半さしたる雨戸の外に、あやしき形に紙を切りなして、胡粉ぬりくり彩色のある田樂みるやう、裏にはりたる串のさまもをかし、一軒ならず二軒ならず、』

江戸時代の物語にしばしば登場する有名な鷲神社酉の市で売られる熊手の類を一年がかりで作る人達が住まいする様子が書かれている物語の場所です。

たけくらべ一回目の2018年2月13日の文章をご参照ください:”たけくらべでもしばしば鷲神社が登場します。長屋の職人たちの熊手作りの様子が書かれています。熊手を買う人に福を呼ぶなら、手を絵具だらけにしている職人たちが、俺たちには1万倍の運をと言うが、金持ちになった噂をとんと聞かない”と書いています。

⑤に付いては何の変哲もない道に”土手下の細道”という注意書きが書き込まれていることから、もしや地図の作者はこの道がたけくらべのクライマックス、美登利が暮らす妓楼・大黒屋の寮と推測しているのではないかと思いました。私は⑧の田町方向のおはぶろどぶの道(現在名・花園通り)の日本堤の辺りかと思いましたが、この地図を見て⑤の可能性が高いような気がしてきました。③の一葉の旧宅跡に近い事も⑤を物語の舞台として使用した可能性の高い事を知らせているように思いました。以前におはぐろ溝の遺構をこの近くで見た事がありました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

記念館には1967年長谷川清作の”雪晴れの朝 樋口一葉女史宅”が飾られています。②の平屋の二軒長屋の左が一葉の”だがし・あらもの”と障子に書かれた店が描かれています。戸主として母と妹の暮らしを守ろうとする一葉の姿が浮かんで、何か少し胸がジンとしてしまう絵です。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

吉原の物語にしばしば登場する玉菊灯籠、初めて実物を目にしました。絵が描かれた随分美しいこのような灯籠が吉原に灯されるとしたら、大門を潜る見物の人が随分集まるだろうと納得しました。

吉原の物語にしばしば登場する玉菊灯籠、初めて実物を目にしました。絵が描かれた随分美しいこのような灯籠が吉原に灯されるとしたら、大門を潜る見物の人が随分集まるだろうと納得しました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

"たけくらべ"では玉菊灯籠を飾る季節の賑わいぶりが記されています。

春は櫻の賑ひよりかけて、なき玉菊が燈籠の頃、つゞいて秋の新仁和賀には十分間に車の飛ぶ事此通りのみにて七十五輛・・

![]() 2022.11.01

2022.11.01

一葉記念館を出てかっての大音寺通り(現・茶屋町通り)に向かって歩いてみました。たけくらべの舞台であったと思われる町の道を物語を頭に浮かべて歩いています。大音寺通りとの交差点は、左に緑のシートが見られる辺り、

直ぐ先です。一葉旧宅跡を尋ねて右に曲がります。

一葉記念館を出てかっての大音寺通り(現・茶屋町通り)に向かって歩いてみました。たけくらべの舞台であったと思われる町の道を物語を頭に浮かべて歩いています。大音寺通りとの交差点は、左に緑のシートが見られる辺り、

直ぐ先です。一葉旧宅跡を尋ねて右に曲がります。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

大音字寺通りを、大音寺のある国際通り方向に歩いて行きます。この先に樋口一葉の旧宅跡があります。

大音字寺通りを、大音寺のある国際通り方向に歩いて行きます。この先に樋口一葉の旧宅跡があります。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

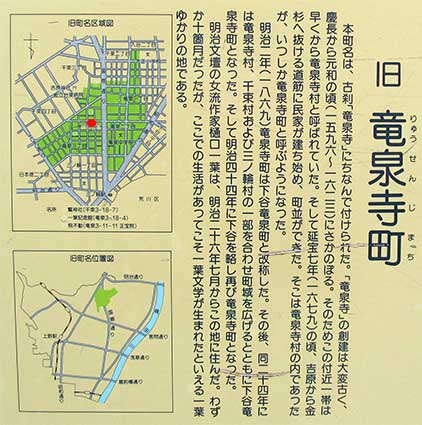

この地の旧竜泉寺町の名前の由来が書かれていました。地図上の一葉旧宅跡に赤印を付けてみました。

この地の旧竜泉寺町の名前の由来が書かれていました。地図上の一葉旧宅跡に赤印を付けてみました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

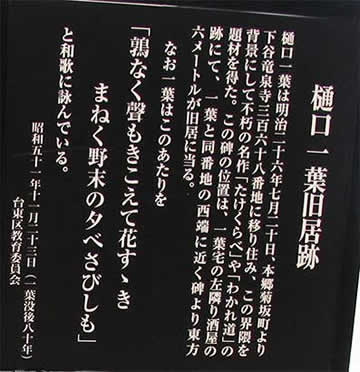

竜泉寺町の案内板と並ぶように一葉旧宅跡の案内板が見られます。右に人力車屋、左に伊勢屋酒店、その間に駄菓子と荒物を売る一葉の旧宅がありました。

竜泉寺町の案内板と並ぶように一葉旧宅跡の案内板が見られます。右に人力車屋、左に伊勢屋酒店、その間に駄菓子と荒物を売る一葉の旧宅がありました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

旧宅方向から大音寺方向を写しています。右に向かうと大音寺があります。たけくらべの舞台の中に身を置いている事になります。

旧宅方向から大音寺方向を写しています。右に向かうと大音寺があります。たけくらべの舞台の中に身を置いている事になります。 一葉旧宅跡から国際通りを横切り大音寺にやって来ましたが、鉄の扉にふさがれ中に入れそうにないので扉の前で手を合わせました。

一葉旧宅跡から国際通りを横切り大音寺にやって来ましたが、鉄の扉にふさがれ中に入れそうにないので扉の前で手を合わせました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

内部はかなり広いようで多くの石塔が並んでいるのが目に入りました。

内部はかなり広いようで多くの石塔が並んでいるのが目に入りました。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

国際通りの反対側に鷲(おおとり)神社が見えます。此処から見ても普段の鷲(おおとり)神社とは少し様子が違うようです。横断歩道を渡って参拝をさせてもらうことにします。

国際通りの反対側に鷲(おおとり)神社が見えます。此処から見ても普段の鷲(おおとり)神社とは少し様子が違うようです。横断歩道を渡って参拝をさせてもらうことにします。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

約3度目のたけくらべの物語の舞台となった街の散策になりますが、今回初めて一葉記念館を訪ねた事が物語の理解に大きな助けになりそうです。お陰で一葉の他の物語も含めて、まだまだ”たけくらべ”を読む事を楽しむことが出来そうです。もう一つの舞台であるかっての新吉原への道を辿ることにします。

![]() 2022.11.01

2022.11.01

| 12/10/2022 |

| 本日カウント数- | 昨日カウント数-

|

①

①