6時40分・熱海の海に陽が登りだしました |

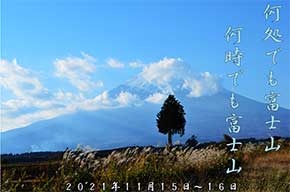

静岡県御殿場市に所用ができたのですが、今回は冠雪の冬の富士山を眺めながら熱海に出かけてみる事にしました。2023年1月末の”何処でも富士山何時での富士山冬① ②” で箱根を越えて伊東温泉に出かけた折の帰路がかなり遠くなり、都内に入る高速道路の渋滞に巻き込まれたことが記憶のあるので今回はより近い熱海にしてみました。

暮らす街でのジョギングする土手からの富士山との出会いを何時も大きな楽しみしているので、その麓を巡る今回の旅では青空を覆うように目の前に広がる雄大なその姿に歓声を上げ続ける旅でした。一日目はその富士山を目指す旅、幾度となく雪の富士山の姿を見上げては”良いなー”と歓声をあげました。![]() 2024.11.25

2024.11.25

2024年11月25日~26日・何処でも富士山・何時でも富士山アルバム

2024年11月25日~26日・何処でも富士山・何時でも富士山アルバム

左記画像をクリックするとアルバムのページが開きます。全ての画像をスライドでもお楽しみいただけます。

![]() 2024.11.25

2024.11.25

| 富士山のページ | |

|---|---|

| 2024年 | 何処でも富士山何時でも富士山冬① ② |

| 2023年 | 何処でも富士山何時でも富士山冬① ② |

| 2021年 | どこでも富士山何時でも富士山① ② |

| 2020年 | どこでも富士山何時でも富士山① ② |

| 2019年 | どこでも富士山① ② |

| 2017年 | 何処でも富士山・御殿場山神社の狛犬 |

| 2016年 | 富士山と小田原市の 狛犬① ・ ② |

| 2014年 | 紅葉の富士山 |

| 2009年 | 富士浅間神社 三つ峠 天下茶屋 |

⇐2019年・どこでも富士山① ② のアルバム。

⇐2019年・どこでも富士山① ② のアルバム。 ⇐2010年・ どこでも富士山何時でも富士山① ② のアルバム。

⇐2010年・ どこでも富士山何時でも富士山① ② のアルバム。  ⇐”何処でも富士山・何時でも富士山2021年”のアルバムをご覧ください。

⇐”何処でも富士山・何時でも富士山2021年”のアルバムをご覧ください。

画像をクリックすると掲載ページのアルバム画像がご覧いただけます。スライド・ショーもご覧になれます。![]() 2024.11.25

2024.11.25

⇐どこでも富士山、何時でも富士山・冬 ①箱根越え ②熱海梅園

⇐どこでも富士山、何時でも富士山・冬 ①箱根越え ②熱海梅園

2023年の冬の富士山のアルバムは左記よりご覧ください。

5時57分・早起きした朝、窓のカーテンを引くと夜の名残りが残る陸地の前に広がる海に朝焼けの色が広がりだしていました。伊豆大島と思われる島影が大きく朝焼けの光の下に浮かんでいました。

5時57分・早起きした朝、窓のカーテンを引くと夜の名残りが残る陸地の前に広がる海に朝焼けの色が広がりだしていました。伊豆大島と思われる島影が大きく朝焼けの光の下に浮かんでいました。

![]() 2024.11.25

2024.11.25

5時57分・北に目を向けると水平線の先に登りだした陽の光が赤く広がっていました。

5時57分・北に目を向けると水平線の先に登りだした陽の光が赤く広がっていました。

![]() 2024.11.25

2024.11.25

6時6分:南方向に目を転じると右手の小山の頂に熱海城が特徴のあるシルエットでその姿を見せてくれています。

6時6分:南方向に目を転じると右手の小山の頂に熱海城が特徴のあるシルエットでその姿を見せてくれています。

![]() 2024.11.25

2024.11.25

2024.11.26

6時6分:波除防波堤の左に朝焼けの海を小舟が白波の痕跡を残しながら北に向かって進んで行きました。

6時6分:波除防波堤の左に朝焼けの海を小舟が白波の痕跡を残しながら北に向かって進んで行きました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

6時7分:最初に小舟が目に入ってから、かなり長く感じましたが実際は僅か一分後、広い海原ではその動きは遅々とした進み具合に見えます。

6時7分:最初に小舟が目に入ってから、かなり長く感じましたが実際は僅か一分後、広い海原ではその動きは遅々とした進み具合に見えます。

海原を懸命に進む小舟と刻々とその赤みを増す水平線の風景は、これから始まる一日に希望の光を浴びせてくれる気配を感じさせてくれます。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

6時7分:日の出が近くなってきたようです。洋上に浮かぶ初島の島影がかなりはっきりと見えてきました。

6時7分:日の出が近くなってきたようです。洋上に浮かぶ初島の島影がかなりはっきりと見えてきました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

6時9分・水平線にかかる雲を抜けて太陽が海面を照らし出しました。一日の始まりを告げる美しい自然の営みを大いに堪能する事ができました。

6時9分・水平線にかかる雲を抜けて太陽が海面を照らし出しました。一日の始まりを告げる美しい自然の営みを大いに堪能する事ができました。

朝食前に温泉に入りながら壮大な自然の恵みを思い出す事にします。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

8時59分・朝食後に最後の温泉を楽しみます。旅館に車を停めさせてもらって、熱海の街の散策に出かける事にしました。

8時59分・朝食後に最後の温泉を楽しみます。旅館に車を停めさせてもらって、熱海の街の散策に出かける事にしました。

ときわぎ和菓子店:静岡県熱海市銀座町14−1

熱海駅近くの混雑を避けて、熱海銀座を下り熱海ビーチに向かって進みます。開店前の商店街が続く急な坂道を下りだすと趣のある店が目に入ります。ウインドーを見ると羊羹等が並んだ和菓子屋さんです。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

熱海銀座劇場:静岡県熱海市銀座町5−5。

熱海銀座劇場:静岡県熱海市銀座町5−5。

羊羹屋さんの四辻を左折して更に熱海銀座商店街の中の道を下ります。通りに面して温泉街らしい”アタミ銀座劇場”の看板が目に入ります。何か昔の浅草の町を思わせる路地や艶やかな大人用の看板に出会って、複雑な店が立ち並ぶ熱海の町がすっかり気に入りました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

熱海銀座商店街の坂道が海岸線に沿って続く135号線と交差します。交差点を右折して小さな海への流れ込む川を渡ると最初の目的地”住吉屋”さんが見えます。

最初の熱海のお土産に住吉屋の名物”とろけるちーずケーキ”の5個入りを2箱買いました。確かにしっかり記憶に残る口の中でまとわりつくような濃厚なチーズ・ケーキでした。

最初の熱海のお土産に住吉屋の名物”とろけるちーずケーキ”の5個入りを2箱買いました。確かにしっかり記憶に残る口の中でまとわりつくような濃厚なチーズ・ケーキでした。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

個人的な感想では、薄ぺらな洒落れた外観ではありませんが、和菓子にも見える外観の地元らしいお土産に適したケーキだと思いました。

個人的な感想では、薄ぺらな洒落れた外観ではありませんが、和菓子にも見える外観の地元らしいお土産に適したケーキだと思いました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

次の目的地三木製菓を探して住吉屋のある135号線を熱海ビーチ方向に進みます。右手にヨット・ハーバーのような港と砂浜が目に入ります。

次の目的地三木製菓を探して住吉屋のある135号線を熱海ビーチ方向に進みます。右手にヨット・ハーバーのような港と砂浜が目に入ります。

取りあえず海に向かって進むと海に突き出た半島状の”ムーンテラス”と呼ばれる公園があります。スカイデッキと呼ばれる階段状の遊歩道下って海の際迄行って見ました。![]() 2024.11.26

2024.11.26

9時17分:港を出る水中翼船と思われる船が大きな水しぶきを上げながら外海に向かって進んで行きました。

9時17分:港を出る水中翼船と思われる船が大きな水しぶきを上げながら外海に向かって進んで行きました。

船の大きさから伊豆大島に向かう船かもしれません。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

11時25分・海に沿って砂浜の見える方向に進むと、海に突き出すように出張った”ムーンテラス”の先端に大きな美しい姿の噴水塔が立っていました。

11時25分・海に沿って砂浜の見える方向に進むと、海に突き出すように出張った”ムーンテラス”の先端に大きな美しい姿の噴水塔が立っていました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

11時25分・更に海岸に沿って進むと静かに波が洗う”熱海サンビーチ”の砂浜に出ました。打ち寄せる静かな波と暫し戯れました。今日の帰路に出くわすであろう都心部入り口での渋滞への心配が少し和らぎました。

11時25分・更に海岸に沿って進むと静かに波が洗う”熱海サンビーチ”の砂浜に出ました。打ち寄せる静かな波と暫し戯れました。今日の帰路に出くわすであろう都心部入り口での渋滞への心配が少し和らぎました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

三木製菓:静岡県熱海市渚町3−4。砂浜での波との遊びが終わった海岸の通りにあるジョナサンを目指して140m進んでいくと次の目的地・三木製菓が狭い道の脇に見えました。

三木製菓:静岡県熱海市渚町3−4。砂浜での波との遊びが終わった海岸の通りにあるジョナサンを目指して140m進んでいくと次の目的地・三木製菓が狭い道の脇に見えました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

早速ネットに書かれていた”猫の舌”と言うユニークな名前のクッキーを4袋買い込みました。帰路の車の中で口にしましたが味のバランスが良く飽きないクッキーです。きつめの味のおみやげ物ではない私の好みに合う飽きの来ない地元の味に感じました。次の機会にも是非買いたいと思いました。

早速ネットに書かれていた”猫の舌”と言うユニークな名前のクッキーを4袋買い込みました。帰路の車の中で口にしましたが味のバランスが良く飽きないクッキーです。きつめの味のおみやげ物ではない私の好みに合う飽きの来ない地元の味に感じました。次の機会にも是非買いたいと思いました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

海岸近くの二つの店での買い物が終わったので熱海駅方向に戻ることにしました。戻り道はほゞ上り坂になります。熱海銀座の店が開店時間を迎えたようでウインドー・ショッピングを楽しみながら急な坂道を登りだします。

海岸近くの二つの店での買い物が終わったので熱海駅方向に戻ることにしました。戻り道はほゞ上り坂になります。熱海銀座の店が開店時間を迎えたようでウインドー・ショッピングを楽しみながら急な坂道を登りだします。

坂道の先には往路目にした和菓子屋さんの”ときわぎ”が見えてきました。あたかも寺院のような美しい建物です。![]() 2024.11.26

2024.11.26

町中としてはかなり急な坂道を登ります。色々な店が開店したようです。骨董屋やさん等各々の商店が専門性に深みを感じさせる感じで薄っぺらではない店々の並びにすっかり魅せられてしまいました。

町中としてはかなり急な坂道を登ります。色々な店が開店したようです。骨董屋やさん等各々の商店が専門性に深みを感じさせる感じで薄っぺらではない店々の並びにすっかり魅せられてしまいました。

和服か和装用品の店のウインドーも大変興味深い小物が陳列されています。個人的な印象ですが昔の銀座や浅草の裏通りにこのような深い専門性を持った店が並んでいたことを懐かしく思い出しました。![]() 2024.11.26

2024.11.26

町中の坂道ですが終わりが無いように感じさせるほど長く続きます。買物をすべく熱海駅方向を目指して坂を登ります。未だこの辺りの商店街は店が開いていないようです。

町中の坂道ですが終わりが無いように感じさせるほど長く続きます。買物をすべく熱海駅方向を目指して坂を登ります。未だこの辺りの商店街は店が開いていないようです。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

七尾たくあん:住所・熱海市咲見町12−12。この沢庵も興味があったので訪ねてみました。商品の陳列を含めて大変綺麗なお店です。

七尾たくあん:住所・熱海市咲見町12−12。この沢庵も興味があったので訪ねてみました。商品の陳列を含めて大変綺麗なお店です。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

私の知る村の沢庵とはかなり違う印象なので”浅次郎漬”とラベルの付いた沢庵を1パックだけ買いました。

私の知る村の沢庵とはかなり違う印象なので”浅次郎漬”とラベルの付いた沢庵を1パックだけ買いました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

この七尾沢庵と帰路に再度立ち寄った小田原市の”朝ドレファ~ミ 成田店”で買った葉っぱの付いた大根と地元産の小魚の干物を油いためにしたものを食べてみました。個人的な好みでは、この小魚が滅法美味しく大根葉との組み合わせが地元の風土を感じさせてくれて箸が止まりません。沢庵は私の食べ慣れたものと硬さや味付け等が異なり残念ながら余り馴染めませんでした。

この七尾沢庵と帰路に再度立ち寄った小田原市の”朝ドレファ~ミ 成田店”で買った葉っぱの付いた大根と地元産の小魚の干物を油いためにしたものを食べてみました。個人的な好みでは、この小魚が滅法美味しく大根葉との組み合わせが地元の風土を感じさせてくれて箸が止まりません。沢庵は私の食べ慣れたものと硬さや味付け等が異なり残念ながら余り馴染めませんでした。

帰路の渋滞もあるので、ここで今回の旅の熱海の町の散策を終わらせることにして車を止めさせて貰った旅館に戻りました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

来宮神社住所:静岡県熱海市西山町43−1。

来宮神社住所:静岡県熱海市西山町43−1。

熱海からの帰路の途中幾つかの神社での参拝を計画していました。熱海までの目的はほゞ計画通りに達成できたので帰路の最初の神社の参拝に熱海市街地に近い来宮神社に向かいます。神社が近づく程に参拝の人々や車が増えて果たして止められるかと心配になります。

何とか幾つかの神社参拝の駐車場の中で最も神社に近い場所に止められて一安心、坂道を下って入り口の鳥居に向かいます。![]() 2024.11.26

2024.11.26

流石観光地に近い神社で境内は参拝の人の姿が溢れていました。参拝を早く済ませる事にしてまず拝殿の前に進んで頭を垂れてこれまでの旅のお礼を申し述べました。

流石観光地に近い神社で境内は参拝の人の姿が溢れていました。参拝を早く済ませる事にしてまず拝殿の前に進んで頭を垂れてこれまでの旅のお礼を申し述べました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

参拝の人がかなり多いので大急ぎで拝殿で再度お辞儀をして、拝殿の前に置かれた狛犬を見させて貰う事にしました。

参拝の人がかなり多いので大急ぎで拝殿で再度お辞儀をして、拝殿の前に置かれた狛犬を見させて貰う事にしました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

本殿の前に置かれた狛犬はかなり新しい仕様の狛犬で玉取りの阿像。玉の彫は新しい狛犬としては若干手の込んだ作りに見えます。

本殿の前に置かれた狛犬はかなり新しい仕様の狛犬で玉取りの阿像。玉の彫は新しい狛犬としては若干手の込んだ作りに見えます。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

左の吽像は子取りの仕様、阿吽像ともに顔の表情や彫などは少し凝った造りに見えます。

左の吽像は子取りの仕様、阿吽像ともに顔の表情や彫などは少し凝った造りに見えます。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

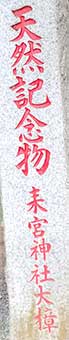

拝殿の左に回ってみるとかなり巨大な樟(クスノキ)が辺りを圧する勢いで幹を立ち上げていました。クスノキはかなり巨木が多いのですがこのクスノキもかなりの巨木で見応えがあります。推定樹齢2100年と言われ国の天然記念物に指定されている巨木、神社の参拝で思いもしない珍しい風景に出会いました。

拝殿の左に回ってみるとかなり巨大な樟(クスノキ)が辺りを圧する勢いで幹を立ち上げていました。クスノキはかなり巨木が多いのですがこのクスノキもかなりの巨木で見応えがあります。推定樹齢2100年と言われ国の天然記念物に指定されている巨木、神社の参拝で思いもしない珍しい風景に出会いました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

神社横のクスノキの巨木に対峙するようにおかれた風情のある石像。大きさは通常のサイズですが意匠が手彫りの狛犬と思わせる趣のある石像です。

神社横のクスノキの巨木に対峙するようにおかれた風情のある石像。大きさは通常のサイズですが意匠が手彫りの狛犬と思わせる趣のある石像です。

右に置かれた阿像は玉取りで、耳の彫なども私にはかなり珍しく感じる作りです。

*右左と記載しましたがこの狛犬は本渡の横に置かれており向きや意図もはっきりしません。拝殿横のクスノキを背にして右左と記載してあります。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

左の吽像は子取りの意匠。経年による摩耗が見られるのかも知れませんが堀の線に丸みを感じさせる長閑な風貌に感じました。

左の吽像は子取りの意匠。経年による摩耗が見られるのかも知れませんが堀の線に丸みを感じさせる長閑な風貌に感じました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

台座に彫られた大正7年(1918年)の文字にはっきりと残されています。

参拝の人込みに恐れをなして参拝後直ぐに駐車場に戻った家人の元へ大急ぎで戻りました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

10時56分:伊豆山神社:住所・熱海市伊豆山708−1。来宮神社の参拝後、次の伊豆山神社に向かいます。カーナビを頼りどの道を進んだか不明ですが熱海の町は驚くほどの坂道を辿る事になります。それもかなり程い坂道を曲がりくねりしながら上り下りを繰り返していきました。気が付くとテレビでしばしば目にした痛ましい熱海の土砂崩れの現場の道を通っていました。凄まじい惨状の残る山肌の中の道を更に進むと伊豆山神社の駐車場に出ました。

10時56分:伊豆山神社:住所・熱海市伊豆山708−1。来宮神社の参拝後、次の伊豆山神社に向かいます。カーナビを頼りどの道を進んだか不明ですが熱海の町は驚くほどの坂道を辿る事になります。それもかなり程い坂道を曲がりくねりしながら上り下りを繰り返していきました。気が付くとテレビでしばしば目にした痛ましい熱海の土砂崩れの現場の道を通っていました。凄まじい惨状の残る山肌の中の道を更に進むと伊豆山神社の駐車場に出ました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

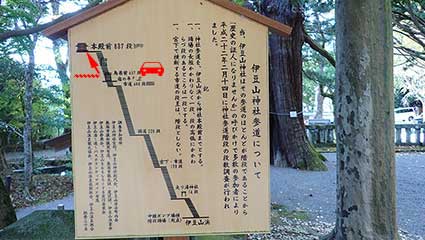

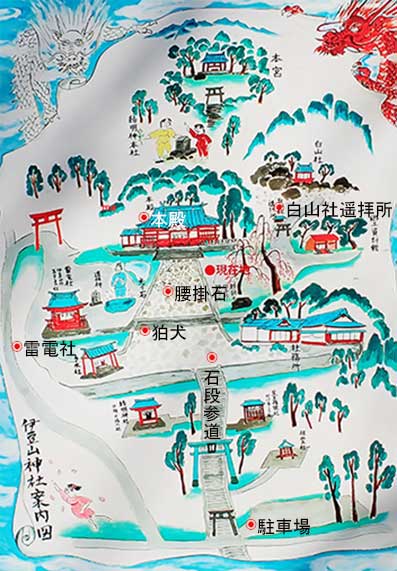

駐車場に立つ画像案内版によれば駐車場はこの参道下と本殿脇の2か所がありました。私は知らずに案内板の現在地と赤字で記された10台程度しか止められないせまい下の駐車場に止めました。拝殿近くの上の駐車場が広く長い石段を登る必要が無いので利用する人が多いようです。

下の駐車場からは170~180段ほどの石段を登る事になります。

尚、左画像の"本殿”等赤●印の場所にはリンクが張られていますので、クリックすると該当の説明が見られます。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

上の説明版によれば下の駐車場から本殿迄は約170段の石段を登る事になるようです(境内の説明版では180段ほどと推定されます)。狛犬を訪ねる旅ではしばしば長く急な狭い神社の石段を登っているお陰か、それら比ると伊豆山神社の石段は広く大きな登りやすい作りなので景色を楽しみながら登る事ができそうです。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

180段ほどの石段を登って山を背景にした美しい神社の本殿の前にやってきました。参拝の人達の数もほどほどで、かなりの細道をここまで車で登ってくるのは神社好きの人達らしく境内の行き交いも静かな雰囲気でゆっくりとお詣りをする事ができました。

180段ほどの石段を登って山を背景にした美しい神社の本殿の前にやってきました。参拝の人達の数もほどほどで、かなりの細道をここまで車で登ってくるのは神社好きの人達らしく境内の行き交いも静かな雰囲気でゆっくりとお詣りをする事ができました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

熱海の町での神社での参拝はこれで最後となりそうなので楽しい旅のお礼を申しながら頭を垂れます。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

参拝後、本殿から境内を写しました。先程登ってきた180段の石段が画像の前方にあります。

参拝後、本殿から境内を写しました。先程登ってきた180段の石段が画像の前方にあります。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

境内の説明版によれば、伊豆山神社の参道は殆どが階段で、海岸の伊豆山浜から登ると本殿迄837段と書かれていました。私の印象でも熱海の町はまさに坂道の連続ですからさもありなんと思いました。

境内の説明版によれば、伊豆山神社の参道は殆どが階段で、海岸の伊豆山浜から登ると本殿迄837段と書かれていました。私の印象でも熱海の町はまさに坂道の連続ですからさもありなんと思いました。

私が登ったのは加筆した案内板画像に記した赤矢印の657段目の駐車場のある”鳥居前”から本殿までの837段のうちの180段ほどでないかと推測しています。海岸から続く伊豆山神社の長い参道石段の1/4にも満たない事になります。

*案内板に赤印を付けた場所にはリンクが張られていますのでクリックしていただくとその説明がご覧いただけます。![]() 2024.11.26

2024.11.26

伊豆山神社本殿前に立つ案内板です。案内板最下端の鳥居から石段を約180段ほど登り小広い本殿前の参道に辿り着きます。この案内板は赤字で”現在地”と記された場所に立っています。

伊豆山神社本殿前に立つ案内板です。案内板最下端の鳥居から石段を約180段ほど登り小広い本殿前の参道に辿り着きます。この案内板は赤字で”現在地”と記された場所に立っています。

左の画像の◉部には個々にリンクが張られていますのでクリックしていただくとその案内がご覧いただけます。

![]() 2024.11.26 tu

2024.11.26 tu

白山社遥拝所:本殿の横に小山の頂近くに鎮座する伊豆山神社本宮への参道が見えます。鬱蒼と生い茂る山の斜面に参道が続いています。出来れば登って行きたいと思いましたが、帰路の渋滞を考えて今回は諦めてここでお詣りをさせていただきました。大人の温泉地だとばかり思っていた熱海にもこのような清々しい佇まいの神域がある事を知って次回の楽しみが出来ました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

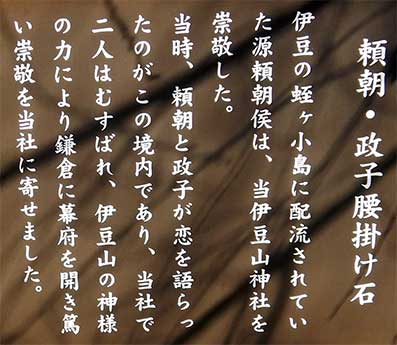

上の境内案内板が立っている近くに”頼朝・政子の腰掛け岩”が置かれていました。

上の境内案内板が立っている近くに”頼朝・政子の腰掛け岩”が置かれていました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

確かではありませんが、記憶では幅1メートルほどで、二人が座るには最適なサイズの岩が置かれていました。腰当状の岩が付いた、二人の物語にはぴったりの形の石です。

確かではありませんが、記憶では幅1メートルほどで、二人が座るには最適なサイズの岩が置かれていました。腰当状の岩が付いた、二人の物語にはぴったりの形の石です。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

長い石段を登った本殿前の境内の入り口近くに狛犬が祀られていました。サイズは通常の大きさで昭和のこの年代の狛犬に見られる意匠の手彫りの石像と思われます。

長い石段を登った本殿前の境内の入り口近くに狛犬が祀られていました。サイズは通常の大きさで昭和のこの年代の狛犬に見られる意匠の手彫りの石像と思われます。

右の阿像、狛犬本体だけが彫り込まれたスッキリした姿の石像です。顔つきはかなり厳つい感じを辺りに漂わせているようです。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

左の吽像も付属物が彫り込まれていない仕様で厳しい表情がより目立ちます。境内を睥睨するその姿は穏やかな伊豆の風景の中では目立つ石像です。

左の吽像も付属物が彫り込まれていない仕様で厳しい表情がより目立ちます。境内を睥睨するその姿は穏やかな伊豆の風景の中では目立つ石像です。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

吽像の背中方向から阿像を写しました。参道を挟んで立つ阿吽の狛犬が十分境内を鎮護しているように感じました。

吽像の背中方向から阿像を写しました。参道を挟んで立つ阿吽の狛犬が十分境内を鎮護しているように感じました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

狛犬の置かれた台座には昭和31年(1956年)の文字がら刻まれています。狛犬の意匠はかなり一般的ですが手彫りと思われる個性のある石像に思えます。

狛犬の置かれた台座には昭和31年(1956年)の文字がら刻まれています。狛犬の意匠はかなり一般的ですが手彫りと思われる個性のある石像に思えます。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

本殿に向かって左側の海寄りの境内に小さな社が祀られていました。案内板には”摂社 雷電社(若宮)”と書かれていました。創設年代は不詳ながら、鎌倉時代の歴史書“吾妻鏡”に”光の宮”の別称が記載されている説明版に書かれている事からかなり古い時代のお宮と思われます。

本殿に向かって左側の海寄りの境内に小さな社が祀られていました。案内板には”摂社 雷電社(若宮)”と書かれていました。創設年代は不詳ながら、鎌倉時代の歴史書“吾妻鏡”に”光の宮”の別称が記載されている説明版に書かれている事からかなり古い時代のお宮と思われます。

この社の後ろからは大海原が見渡せます。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

伊豆山神社境内の雷電社(若宮)裏のベンチに腰を下ろして駿河湾の広大な海原の景色を暫しの間堪能させてもらいました。今回の富士山を巡る旅の最後の雄大な自然を存分に楽しませてもらいました。都内の渋滞もあるのでこれで今回の旅の主な目的はつづが無く終わる事ができたので帰路は余り寄り道をせずに進む事にして大海原の風景に別れを告げました。

伊豆山神社境内の雷電社(若宮)裏のベンチに腰を下ろして駿河湾の広大な海原の景色を暫しの間堪能させてもらいました。今回の富士山を巡る旅の最後の雄大な自然を存分に楽しませてもらいました。都内の渋滞もあるのでこれで今回の旅の主な目的はつづが無く終わる事ができたので帰路は余り寄り道をせずに進む事にして大海原の風景に別れを告げました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

朝ドレファ~ミ 成田店に再度立ち寄る

11時25分:帰路は海外沿いの135号線に出て小田原を目指して快適なドライブを楽しみながら進みます。突然、真鶴辺りを過ぎて事故の為に大渋滞になります。慣れない山道を迂回するしか方法が無いらしく、車列の後に付いて左手の細い山道を進みます。長い山道の走行後再度135号線に出たのは小田原市の”漁港の駅・TOTOKO・ショッピング・モールの手前でした。話の種に立ち寄ってみる事にしました。

11時25分:帰路は海外沿いの135号線に出て小田原を目指して快適なドライブを楽しみながら進みます。突然、真鶴辺りを過ぎて事故の為に大渋滞になります。慣れない山道を迂回するしか方法が無いらしく、車列の後に付いて左手の細い山道を進みます。長い山道の走行後再度135号線に出たのは小田原市の”漁港の駅・TOTOKO・ショッピング・モールの手前でした。話の種に立ち寄ってみる事にしました。

店内を歩いて、個人的には興味のわかない、地元の方の姿の見えない全くのおみやげ品だけのショッピング・モールだったので急いで車に戻ります。近くの早川漁港に立ち寄ろうとも思いましたが、帰路の渋滞を考えてそれならいっそう往路に買物を楽しんだ”朝ドレファ~ミ 成田店”に再度立ち寄ってみる事にしました。駐車場ががらがらの状態を見て、果たして品物が残っているかを案じながら店内に入ってみました。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

嬉しい事に再度新しく商品の追加をしたのか、かなりの野菜や果物が店内に置かれていました。往路にたっぷり買い込んだので今回は渋柿を買う事にしました。往路の混雑する店内ではゆっくり品を見る事無く売り切れる前にと買い物かごに入れていきましたが今回は地元の産物を楽しみながら見て歩きました。

嬉しい事に再度新しく商品の追加をしたのか、かなりの野菜や果物が店内に置かれていました。往路にたっぷり買い込んだので今回は渋柿を買う事にしました。往路の混雑する店内ではゆっくり品を見る事無く売り切れる前にと買い物かごに入れていきましたが今回は地元の産物を楽しみながら見て歩きました。

味噌や煮干しなど今まで目に付かなかった地元産の品を買う事ができました。次回の楽しみが又増えたようです。帰路の再訪問は大正解でした。次回もこの方法で買物を楽しむ事にしようと心に決めました。途中の寄り道を避けた事から帰路の首都高速も渋滞の始まる前だったことからスムースに家に戻る事ができました。![]() 2024.11.26

2024.11.26

家に帰ってから、村の暮らしで学んだ柿の渋抜きを行います。今はこれらを冷蔵庫に保管して富士山を巡る旅を思い出しながら伊豆半島の柿を楽しんでいるところです。

![]() 2024.11.26

2024.11.26

中々サイトの作成に時間が取れず、既に掲載に一ケ月近く掛かってしまっています。情報も過ぎ行く日時に比例して色あせるのは避けがたい事です。

それでも週一回のジョギングは何とか続けていることから、快晴の続く冬空に浮かぶ富士山を何時も道連れとして楽しませて貰っています。汗を拭いながらのジョギングの行き帰りは富士山が強い味方となってくれます。強風や寒さにひるむ気持ちややる気がくじけないよう励ましてくれます。雪の富士山がしっかりと背中を押してくれるようです。

今回掲載した富士山が、その気になれば暮らす街の近くで再会できるこの季節は最もジョギングが楽しい時でもあります。12月23日の土手からの富士山です。![]() 2024.12.23

2024.12.23

| 12/28/2024 | |

| 本日カウント数- | 昨日カウント数-

|